香芝市内スピード対応!!

高品質はそのままに、徹底的に材料代と工程を見直し、

ふすまの張替え料金、価格をお安く致しました。

香芝市の襖ふすまの張替えは

熟練の技能士が丁寧に施工して、全国でもトップクラスの

激安価格、料金でお届けします。

襖紙には、手漉きの和紙から機械漉きの普及タイプまで非常に多くの種類が

揃っています。

また織物系のふすま紙もあり、織糸の種類や撚糸の数さらに印刷やの後加工の

方法により高級なものから普及タイプまで多くの種類が揃っています。

それぞれの価格については、お気軽にお問い合わせ下さい。

※サイズは幅90cm×高さ180cmが 基準です。

これ以上のサイズはお問い合わせ

下さい。

■江戸時代になると和紙の生産が盛んになり、裕福な商人らから、

やがて庶民にも普及していきました。 そして今日に繋がっています。

使う紙も本鳥の子と言う手漉きの雁皮紙などから、機械漉きの鳥の子、比較的安価な上新鳥の子、絵付け柄付けなども機械で一貫生産し洋紙が主原料の、新鳥の子などがあります。

また、紙ではなく織物を使ったものをあります。

現在の襖には、木製の組子を使った本和襖と段ボール・発泡プラスチックなどを使った量産襖があります。

■和襖と量産襖の大きな違い

和襖は、周囲だけに糊を塗り、ウケ紙と呼ばれる中張りを貼り、釘で留めます。

この時中央部は浮いた状態になり、その上に上張りを貼るので、内部に空気層ができ、保温、調湿機能を持ちます。

また、張替えも比較的容易です。

しかし、量産襖は、糊で一面をべた塗りにするので、和襖のような機能はなく、張替えも手間が掛かります。

戸襖もこれに当たります。

■鳥の子襖紙の種類

|

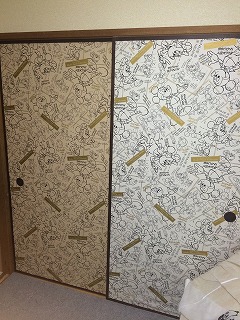

新鳥の子(普及品)

パルプ紙で漉きも柄付けも機械なので、

価格もリーズナブルです。

種類も多く揃ったお求め易い商品です。

|

|

上新鳥の子(中級品)

上新鳥の子は機械漉きのため比較的低価格です。漉き模様や後加工による多くの柄や材質があり、種類については一番ボリュームがあります。

|

|

鳥の子(高級品)

本鳥の子が手漉きで作られるのに比べ、鳥の子は機械で漉きます。さまざまな技術によって紙の風合いも、手漉きに近いものが出来ます。

|

|

手漉き本鳥の子(最高級品)

本来は手漉きの雁皮紙をさします。

その色合いが鶏卵の殻の 淡黄色に似ているところから鳥の子と呼ばれました。

現在は雁皮や三椏、木材パルプ等を混ぜたものもあります。

|

(画像はイメージです)

|

雁皮紙(がんぴし)は、ジンチョウゲ科の植物で雁皮から作られる和紙です。

雁皮(ガンピ)の花

雁皮の成育は遅く栽培が難しいため、

雁皮紙には野生のものの樹皮が使われます。昔は斐紙や肥紙と呼ばれ、その美しさと風格から紙の王と評される事もあります。繊維は細く短いので緻密で緊密な紙となり、紙肌は滑らかで、

非常に綺麗な光沢があります。鳥の子色とも呼ばれています。

丈夫で虫の害にも強いので、古来、貴重な文書や金札に用いられました。

紙の素材として非常に優れたもので、日本の羊皮紙と呼ばれることもあります。

|

■襖紙の呼び方

手漉きの和紙を本鳥の子と言いますが、機械漉きを鳥の子パルプ紙で全て工程を機械で行うものを上新鳥の子、さらに廉価な紙を使ったものを新鳥の子と言います。

鳥の子の呼び名の由来は、上記雁皮紙を参照。

和紙襖紙の加工は、紙を漉くときに使いますが、近年パルプ紙になってからは

スクリーン印刷、グラビア印刷、オフセット印刷など後加工が主流に成っています。

紙表面のエンボスも後加工で処理します。

| ■ふすまの変遷 |

|

襖(ふすま)は、中国から伝わった障子が寝殿の間仕切りとして使われるようになり、中国から伝来の、隠蔽性の高い厚手の唐紙が使われるようになり、貴族社会に普及して行きました。

平安時代の貴族達の住宅様式は、へやの中に仕切りの無い通気性を優先した寝殿造りと言われるものでした。部屋の間仕切りとして、屏風などを使用していました。

やがて屏風などに代わるものとして、障子が大陸から入ってきました。

そして寝所に使われる障子を衾(ふすま)と呼ぶようになりました。

当時寝所は、「臥す間(ふすま)」と呼ばれていました。「衾(ふすま)」は元来「ふとん、寝具」の意であった為です。

襖の語源は衣服のあわせから来ています。衾(ふすま)も最初は板状の衝立の両面に絹裂地を張りつけたものだったので、衣服にならって襖(ふすま)と呼ぶ様になりました。初期の形状は、かまちに縦桟や横桟を組み両面から絹布などを貼ったものでしたが、やがて中国から伝わった厚口の紙(唐紙)が障子に使われるようになり襖と障子が明確に分かれるように成りました。その為、襖のことを唐紙と呼ぶことがあります。また、障子は明障子と呼び分けられる事もあります。

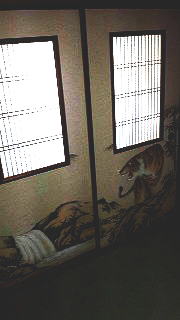

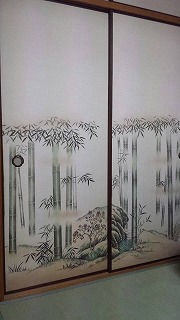

武士の時代になり、襖に絵を描き華やかな部屋を演出するようになって行きました。

そして今に残る数々の襖絵が描かれました。

江戸時代になり、豪商たちが襖を使うように成り、一般の庶民に序々に広がっていきました。

張替えが紡いでゆく襖の未来

襖は部屋の印象を決めると言っても過言ではない建具の一つです。歴史的建造物を見れば分かりますが、格式高い場所での襖絵が一目見て豪華なのが分かります。そして何より襖絵は芸術性が高いです。ご自宅で眠っている襖を張替えて芸術性を蘇らせてみるのはいかがでしょうか。ご自宅に居ながら歴史的建造物にいるような感覚を楽しんだり、おもてなしに使う客室に使っても喜ばれることでしょう。襖張替えの職人がいる専門のお店に依頼をすれば美しく仕上がりますし、高級な素材を扱う上でも安心です。現代では新築に和室を使わない家屋も少なくありません。デザインの面でスタイリッシュでシンプルなものが流行しているということがあるかもしれませんが人は飽きる生き物です。全てを統一するスタイルに飽きたら同じ建物内に気分がガラッと変わるようなお部屋を置くスタイルにすることはこれからの時代でかえって新しいかもしれません。それにうってつけなのが襖です。襖は張替えが出来る素材なため見た目以上に自由度が高いのです。襖のことを知れば経年劣化が起きても張替えが出来るためメンテナンスに悩むことが本来は少ないことに気づくはずです。襖は設置したら終わりではありません。張替えによって広げられている可能性に目を向けてみませんか。

奈良県香芝の魅力

奈良県香芝市は奈良盆地西端に位置しており、市域は二上山の東麓の扇状地に広がっており、大阪府に接して大阪近郊の住宅地として発展してきております。二上山「にじょうざん」は奈良県葛城市と大阪府南河内郡太子町に跨がっている山で、金剛山地北部に位置しており、北方雄岳517メートルと南方雌岳474メートルの2つの山頂がある双耳峰となっております。かつては大和言葉による読みで「ふたかみやま」とも呼ばれていたようです。

香芝市の西部である大阪府境付近の関屋付近は、西名阪自動車道や近鉄大阪線、国道165号が通る交通の要衝であると同時に、青葉台住宅地や祇園荘住宅地は高級住宅街となっております。二上駅の周辺では香芝旭が丘ニュータウンであったり、高山台(香芝オークヒルズ)などがあり住宅開発が盛んになってきているということから、香芝市の人口が増加してきている要素の一つであると言われております。また、自然が豊で住みやすいということもあります。

香芝市の中部地域では、市役所や消防署などが建設されており香芝市の中枢であるとされております。古くからの市街地であるという一面を持っている一方で、近年は志都美地区の西名阪自動車道香芝IC近辺や国道168号沿線で店舗などの出店が相次いでいると言われております。また、葛城市や大和高田市と接してい南部は田園地帯が広がっており、JR五位堂駅の開業にもあらわれているように宅地化が進んできているということが言えます。

香芝市の東部では、1983年頃から真美ヶ丘ニュータウンなどの街づくりが始まっており現在では香芝市の成熟したタウンとなっております。最寄り駅には近鉄五位堂駅がありバスなどの交通機関が張り巡らされております。またこの駅から大阪の鶴橋駅までの所要時間が25分以内でラッシュ時間帯には快速急行などが運転されているということから、アクセスするのに便利で香芝市のニュータウンとして多くの住宅や中核商業施設などが建設されております。

香芝市の名所や旧跡などとしては、平野塚穴山古墳、狐井城山古墳、ぽっくり寺とも呼ばれている阿日寺、志都美神社、鹿嶋神社、大坂山口神社などがあります。また観光地としては、屯鶴峯(どんづるぼう)香芝市にある奇岩群、奇勝です。二上山の火山活動によって火山岩屑が沈着した後に隆起することによってできたもので、1500万年間の風化、浸食を経て奇岩群となったと言われている標高約150メートルの岩山で、天然記念物となっております。

香芝市は、大和高田市、葛城市、北葛城郡王寺町、上牧町、広陵町、金剛生駒紀泉国定公園を境に大阪府と接しています。 1956年(昭和31年)4月1日に、北葛城郡五位堂村、下田村、二上村、志都美村が合併し香芝町となりました。その後、1991年(平成3年)10月1日に香芝町が市制施行により香芝市となりました。香芝市の「香芝」は1956年の合併の少し前に開校した4村と當麻町加守村の組合立「香芝中学校」からつけられています。1985年(昭和60年)には香芝市の木として樫が、市の花としてすみれが選定されました。

香芝市には、奈良県天然記念物に指定されている屯鶴峯(どんつるぼう)があります。二上山の火山岩屑が沈積し、隆起によって凝灰岩が露出し、風化や浸食を経て作りだされた奇岩群です。第二次世界大戦時にはここに複雑な防空壕が作られました。現在では防空壕の一部は京都大学防災研究所附属地震予知研究センター屯鶴峯観測所として使用されています。

香芝市の特産品としては、香芝産の日本酒である「悠久の光」があります。香芝市農業委員会による市内の遊林農地解消のための活動から生まれました。

奈良県香芝市のスポットについて調べている方や遊びに行かれる方のために、奈良県香芝市のスポットを簡単に紹介していこうと思います。一つ目に紹介するのは、奈良県香芝市藤山にある「二上山博物館」です。「二上山博物館」は近鉄「下田駅」から歩いて約7分・JR「香芝駅」から歩いて約9分のところにあり、噴火で作られた三種類の火成岩をテーマにしています。二つ目に紹介するのは、奈良県香芝市穴虫にある「大坂山口神社(穴虫)」です。「大坂山口神社(穴虫)」は近鉄「二上駅」から歩いて約10分のところにあり、昔からある神社で昔は相撲神社として知られていました。三つ目に紹介するのは、奈良県香芝市逢坂にある「かしば・屯鶴峯温泉」です。「かしば・屯鶴峯温泉」は近鉄「二上駅」から歩いて約12分・「下田駅」から歩いて約13分のところにあり、身近な温泉として色々な人が利用している温泉です。四つ目に紹介するのは、奈良県香芝市にある「鹿島神社」です。「鹿島神社」は近鉄「下田駅」から歩いて約2分のところにあり、毎年一月には行事が行われていて静かな場所にある神社です。ここまで紹介してきましたが奈良県香芝市には他にも様々なスポットがあるので、奈良県香芝市に遊びに行かれてみてはどうでしょうか。

|