横浜市内スピード対応!!

高品質はそのままに、徹底的に材料代と工程を見直し、

横浜市のふすまの張替え料金をお安く致しました。

熟練の技能士が丁寧に施工し全国でも最安価格レベルでお届けします。

|

新鳥の子(普及品)

パルプ紙で漉きも柄付けも機械なので、

価格もリーズナブルです。

種類も多く揃ったお求め易い商品です。

|

|

上新鳥の子(中級品)

上新鳥の子は機械漉きのため比較的低価格です。漉き模様や後加工による多くの柄や材質があり、種類については一番ボリュームがあります。

|

|

鳥の子(高級品)

本鳥の子が手漉きで作られるのに比べ、鳥の子は機械で漉きます。さまざまな技術によって紙の風合いも、手漉きに近いものが出来ます。

|

|

手漉き本鳥の子(最高級品)

本来は手漉きの雁皮紙をさします。

その色合いが鶏卵の殻の 淡黄色に似ているところから鳥の子と呼ばれました。

現在は雁皮や三椏、木材パルプ等を混ぜたものもあります。

|

襖紙には、手漉きの和紙から機械漉きの普及タイプまで非常に多くの種類が

揃っています。

また織物系のふすま紙もあり、織糸の種類や撚糸の数さらに印刷やの後加工の

方法により高級なものから普及タイプまで多くの種類が揃っています。

それぞれの価格については、お気軽にお問い合わせ下さい。

※サイズは幅90cm×高さ180cmが 基準です。

これ以上のサイズはお問い合わせ

下さい。

江戸時代になると和紙の生産が盛んになり、裕福な商人らから、やがて庶民にも普及していきました。 そして今日に繋がっています。使う紙も本鳥の子と言う手漉きの雁皮紙などから、機械漉きの鳥の子、比較的安価な上新鳥の子、絵付け柄付けなども機械で一貫生産し洋紙が主原料の、新鳥の子などがあります。

また、紙ではなく織物を使ったものをあります。

現在の襖には、木製の組子を使った本和襖と段ボール・発泡プラスチックなどを使った量産襖があります。

■和襖と量産襖の大きな違い

和襖は、周囲だけに糊を塗り、ウケ紙と呼ばれる中張りを貼り、釘で留めます。

この時中央部は浮いた状態になり、その上に上張りを貼るので、内部に空気層ができ、保温、調湿機能を持ちます。

また、張替えも比較的容易です。

しかし、量産襖は、糊で一面をべた塗りにするので、和襖のような機能はなく、張替えも手間が掛かります。

戸襖もこれに当たります。

|

雁皮紙(がんぴし)は、ジンチョウゲ科の植物で雁皮から作られる和紙です。

雁皮(ガンピ)の花

雁皮の成育は遅く栽培が難しいため、

雁皮紙には野生のものの樹皮が使われます。昔は斐紙や肥紙と呼ばれ、その美しさと風格から紙の王と評される事もあります。繊維は細く短いので緻密で緊密な紙となり、紙肌は滑らかで、

非常に綺麗な光沢があります。鳥の子色とも呼ばれています。

丈夫で虫の害にも強いので、古来、貴重な文書や金札に用いられました。

紙の素材として非常に優れたもので、日本の羊皮紙と呼ばれることもあります。

|

■襖紙の呼び方

手漉きの和紙を本鳥の子と言いますが、機械漉きを鳥の子パルプ紙で全て工程を機械で行うものを上新鳥の子、さらに廉価な紙を使ったものを新鳥の子と言います。

鳥の子の呼び名の由来は、上記雁皮紙を参照。

和紙襖紙の加工は、紙を漉くときに使いますが、近年パルプ紙になってからは

スクリーン印刷、グラビア印刷、オフセット印刷など後加工が主流に成っています。

紙表面のエンボスも後加工で処理します。

引き手は、開け閉めの際の襖紙の傷みと汚れ防止の役目があります

引き手は、手加工の貴金属や陶器の

ものからプラステック製の廉価なものまで多種多様に揃っています。

| ■ふすまの変遷 |

|

襖(ふすま)は、中国から伝わった障子が寝殿の間仕切りとして使われるようになり、中国から伝来の、隠蔽性の高い厚手の唐紙が使われるようになり、貴族社会に普及して行きました。

平安時代の貴族達の住宅様式は、へやの中に仕切りの無い通気性を優先した寝殿造りと言われるものでした。部屋の間仕切りとして、屏風などを使用していました。

やがて屏風などに代わるものとして、障子が大陸から入ってきました。

そして寝所に使われる障子を衾(ふすま)と呼ぶようになりました。

当時寝所は、「臥す間(ふすま)」と呼ばれていました。「衾(ふすま)」は元来「ふとん、寝具」の意であった為です。

襖の語源は衣服のあわせから来ています。衾(ふすま)も最初は板状の衝立の両面に絹裂地を張りつけたものだったので、衣服にならって襖(ふすま)と呼ぶ様になりました。

初期の形状は、かまちに縦桟や横桟を組み両面から絹布などを貼ったものでしたが、やがて中国から伝わった厚口の紙(唐紙)が障子に使われるようになり襖と障子が明確に分かれるように成りました。その為、襖のことを唐紙と呼ぶことがあります。また、障子は明障子と呼び分けられる事もあります。

武士の時代になり、襖に絵を描き華やかな部屋を演出するようになって行きました。

そして今に残る数々の襖絵が描かれました。

江戸時代になり、豪商たちが襖を使うように成り、一般の庶民に序々に広がっていきました。

日本の住宅は、畳と襖と障子を用いた内装システムにその特徴があります。在来住宅に関して、今なお通用している住宅の理念ともいえます。洋風化の定着した現在の日本の在来住宅の構造のなかにおいても、その理念はしっかりと存在しています。畳と襖と障子は、とりもなおさず日本在来住宅にのみ存在する調和システムといえます。そして畳と襖と障子は日本住宅の特色を表わすだけではありません。

日本人自身をも形容した表現となっています。畳と襖と障子は、日本住宅を代表するのみならず日本、あるいは日本人、日本に非常に精通している人々を指し示すなど、日本はもとより世界的な受け止め方となっているのです。畳と襖と障子に関する調和システムですが、畳は平面に敷きつめて、立体的な奥行きを形成するのに対して、襖と障子は部屋の配外部で立てることによって部屋内を一定空間に遮断するものです。

この障子という言葉は、日本では古くから使用されていたもので、障とはふさぐ、かぎる、へだてる、しきる、などの意味をもった字であります。そのため障子とは即ち屋内の仕切りとして用いられるという意味であります。襖は、それだけに障子の一種に他ならないわけで、襖障子、唐紙障子などと呼ばれてもいます。障子には襖障子以外にも明障子、腰障子、衝立障子などの種類に分けられます。

畳とあわせ襖障子、明障子は部屋の間仕切りや押入れ、小襖などに使われ日本独特の建築様式として形容されて発展してきた歴史があります。現在に至っては和室に関して、外光が畳、襖、障子などに当たり、その反射で室内を明るくするため、襖の色は比較的明るい無地のものがよく、木材や畳の色に合ったものを使用するのが一般的となっています。襖という呼び名も、普通は額障子入りのものも含めて、ふすまといっています。

現在は単に襖といえば全面紙ばりのもの、つまり両面から紙や布を貼ったものをいい、明障子というのが、木の格子の片面に白紙を貼ったものをいい、一般的にはこれを障子と呼んでいます。襖紙には、無地や総模様、腰模様などがあります。座敷としての良し悪しは、襖と畳と周囲との調和によって生まれてきますが、そうしtが意味で内装仕上げの面からも、畳と襖はおろそかにはできないといえます。

日本家屋に趣(おもむき)を添える鳥の子襖紙〜鳥の子襖紙の種類と手入れ法

日本で製造される代表的な紙の種類に、「杉原紙」、「奉書紙」、「鳥の子紙」、「吉野紙」、「美濃紙」などがあります。中でも「鳥の子紙」は、雁皮を原料としているので虫害にあいにくく保存性も大変高いため、古来から永久保存を目的と舌書類などにも多く用いられています。紙の質はなめらかで文字も書きやすいことから「紙の王様」として日本では珍重されてきました。「鳥の子紙」の名前の由来は、雁皮を晒した色がちょうど鳥の子供のように淡い黄色をしていることからつけられたと云われております。この「鳥の子紙」を用いた襖紙が「鳥の子襖紙」です。

ひとくちに「鳥の子襖紙」、といってもその種類は製造法からグレードが分れています。もっとも安価で総ての工程を機械で一貫生産されているものが「新鳥の子襖紙」、漉きが機械で行われており、比較的低価格のため一般的に普及品とされているのが「上新鳥の子襖紙」、機械で漉くがその工程にさまざまな技術が用いられておりもっとも手漉きに近い風合いに仕上がっているのが「鳥の子襖紙」、そして本来手漉き雁皮を指し、落ち着いた上質の光沢を持つとされ、鳥の子襖紙の中でも最上級品と位置づけられているのが「本鳥の子襖紙」です。非常に高価なため現在では生産量も少なく、「上新鳥の子襖紙」に比べて普及率は低いといってよいでしょう。

丈夫な「鳥の子襖紙」を使用した襖の耐久性ですが、襖は一般的にリフォーム(張替え)の周期は4年に一度とされています。もちろん汚れや破れ、日焼け、はがれなどが目立っているようであれば都度リフォームをした方が良いでしょう。その際は、柄や材質などを専門業者に提案してもらうのが一般的です。希望の色、予算などあらかじめ提示しておきます。店舗に足を運んで、実際の「鳥の子襖紙」の色模様や品質を見て判断することも大切です。自身のイメージにぴったりあったものを選んで襖にする喜びは日本人に生まれた喜びと云っても言いすぎではありません。「鳥の子襖紙」の自然な風合いは和洋問わず、日本家屋に四季の彩りをあたえてくれます。

「鳥の子襖紙」を使用した襖において、リフォーム以外の普段のメンテナンスで気をつけることは、「引き手」です。この引き手周辺は普段の使用で手垢がつきやすくて一番汚れやすい部分です。消しゴムでこすると軽い手垢汚れなら落とすことが出来ます。そしてリフォームの機会に取り替えるようにしましょう。襖のすべりは敷居にロウなどを塗れば改善できます。「鳥の子襖紙」についたほこりなどはハタキで軽く払います。縁(ふち)や引き手は乾拭きし、敷居にたまったゴミなどは爪楊枝で取り除くようにします。

「鳥の子襖紙」の張替えについて、プロに依頼すれば一般家庭の平均的な襖で一枚4,000円〜6,000円くらいかかります。もちろん、経費節減を考えて、プロの手を頼まず自分でDIYで張り替える方法もあります。簡易的にアイロンで貼る方法や接着糊がついているものなどは手早く行うには少々テクニックが必要で、初めての人は自分で糊で貼るのが一番簡単な方法です。貼り方にも「袖貼り」「帯貼り」「引き手貼り」「腰貼り」などいくつか種類があります。DIY専門誌などを参考にすると良いでしょう。自分の目で見て手に取れば、あらためて「鳥の子襖紙」の持つ美しさや品質に触れる良い機会になるはずです。

横浜市は産業と自然が調和している県

横浜市は、首都圏に位置する人口900万人を超える県です。人口規模では、東京都に次ぐ全国2位にありますが、東京都に通勤、通学する人たちのベットタウン的存在です。県内総生産は、東京都、大阪府、愛知県に次ぐ全国4位にあり、面積は全国43位と小さく、狭隘な県土に多くの人が住む県です。横浜市という名前は、東海道53次の旧宿場町である横浜市宿や江戸時代に置かれた横浜市奉行所に由来するという説が一般的です。県内は、横浜市の行政区域として、5つに分けられています。

一つ目は、三浦半島を中心とした横須賀三浦地区です。古くから海軍の軍港が置かれ、栄えてきた横須賀市を中心としています。横須賀市は、現在でもアメリカ軍の軍港が置かれ、原子力空母の母港となっており、海上自衛隊の軍港も合わせて設置されています。横須賀市は、かつては重工業が盛んでしたが、現在ではハイテク産業が盛んな地域です。三浦市は、首都圏では珍しく農業が盛んな地域であり、また、遠洋漁業の中心地として栄えており、城ケ島を中心に観光でも注目されています。

二つ目は、横浜市と川崎市の地区です。横浜市は、幕末に開国したときの場所の一つであり、明治期より、文明開化の中心を担ってきた都市です。異国情緒あふれた元町地区を中心として多くの観光スポットがあります。川崎市とともに、京浜工業地帯の一角を担い、日本の成長を支えてきたところであり、横浜市をはじめ、全国の産業の中心的役割を担っている地域であり、両市には、横浜市の人口の約57パーセントを占める約500万人が住んでいます。

三つ目は、厚木市及び相模原市を中心とした県央地域です。横浜市を流れる相模川の両岸に位置する横浜市のほぼ中央に位置する地域です。第二次世界大戦終結後、連合国総司令官のマッカーサーが降り立ったアメリカ軍厚木基地があることで有名です。この地域は、近年人口増加が著しく、東京や横浜のベットタウンとなっていますが、先端産業を中心とした内陸型の産業が集積しています。四つ目は、藤沢市や茅ヶ崎市を中心とした湘南地域です。

相模湾に面した地域であり、風光明媚なことから、古くより、政治家や実業家の別荘地として発展してきました。産業、商業も近年、発展していますが、湘南地域は横浜市のみならず、全国的なブランドとなっています。五つ目は、小田原市や箱根町を中心とした、横浜市の西部に位置する県西地域です。小田原市は、戦国時代に北条氏の居城があった地であり、城下町として発展した来ました。箱根町は全国でも有名な温泉地となっています。そのほか、丹沢山塊が存在し、横浜市の屋根ともいえる地域です。

様々な顔を持つ横浜市について

横浜市は神奈川県の、東部に位置している市です。

横浜市は神奈川県の、県庁所在地で人口が50万人以上の市に指定する、政令指定都市です。

横浜市は政令指定都市の、市に権限が与えられる行政区を18区持っています。

横浜市の面積は437.49平方キロメートルで、神奈川県の市町村の中で一番面積が広いです。

総人口は2015年の4月の時点で、371万2170人で日本の市町村の中で一番人口が多いです。

横浜市の市の木はイチョウやケヤキ、サザンカやサンゴジュ、シイやツバキで市の花はバラです。

横浜市は東京都心から、30キロから40キロ圏内にある東京湾に面した都市です。

神奈川県の中では、最大の市です。

隣接しているのが川崎市や藤沢市、大和市や横須賀市、鎌倉市や逗子市があり東京都の町田市とも隣接しています。

有名な観光スポットが、たくさんあることでも有名な横浜市には毎年多くの観光客が訪れています。

有名な観光スポットとして、人気があるのが横浜中華街や横浜マリンタワー山下公園や、横浜ランドマークタワーなどが挙げられます。

横浜市は暮らしやすい街づくりを、市を挙げて推進している市です。

昨今問題となっている、待機児童に対する積極的な取り組みで待機児童ゼロを達成したことでも、若い世代の子育て支援に必要なサポートを推進しています。

|

「何故そんなに安いの?」

良く聞かれます。

「安物の畳表(たたみおもて)や

襖(ふすま)紙じゃないの?」

いいえ、材料の問題では有りません。

職人さんの手間賃と配送工事費用を

ギリギリまで圧縮する事で、値段は

下がるのです。

もちろん大量仕入れにより材料費の大幅な圧縮もしています。

しかし決して手抜きは致しません。

質の良いものを安くして、初めて

激安価格の意味があります。

とにかく、現物見本を見て下さい。

お電話1本で、駆けつけます。

【年中無休・受付時間】

8時〜19時まで

襖ふすまのはなし

昔から日本人に愛されてきたのは襖である。和室には畳や障子とともになくてはならない物であったし、またあって当然の物だったといえるであろう。襖は、各部屋を間仕切りするための建具としてとても重宝がられ使用されていた。

最近では旅行にきた外国人さえも和室の「襖」「畳」「障子」に魅入られている方が多く見受けられる。気に入りすぎて日本に住みたいと考える人もいるし、実際に住んでしまう人も多く見られる。襖や和の魅力は世界中に広まりそうである。

襖は間仕切りだけではなく、とても機能的なものであると言える。和室がいつも快適な空間なのは何故なのかというと、襖の働きによるのだ。襖は空気を清浄してくれたり、また湿度の調節まで行なってくれているから梅雨時さえも快適に過ごせるのだ。

襖を働かせるだけ働かせるのは良くない事で、汚れが目立ってきたらもう限界を意味するのであるから、張り替えが必要だと言える。その張り替える場合には、ちゃんとした技術をもった専門張り替え業者がいるので依頼するのが必要であると言える。

古代から日本に伝わり続けてきた襖や和室。外国の人々にまで良さが伝わってきている和室を、私たちも子孫に必ず伝えていく義務があると考えられる。忘れてはならない情緒やおもむきのある和室は、この後も永遠に伝え続けられていくと考えられるであろう。

神奈川県横浜市は、江戸時代の開国以降、日本の近代化に大きな影響を与えた港湾都市であり、外国の文化を受け入れつつ、独自の文化を築いてきた街でもあります。横浜市は、東京都心部へのアクセスが優れており、「住みたい街ランキング」でも常に上位にランキングしている、市域の総面積が437.49平方kmの市となります。神奈川県内の市町村の中で、もっとも面積の広い市が横浜市となります。 横浜市の観光スポットについては、山下公園、横浜・八景島シーパラダイス、横浜ランドマークタワーなどが挙げられ、これらは全国的にも高い知名度を誇っている観光スポットとなります。横浜ランドマークタワーの最上階にある展望フロア「スカイガーデン」は、夜景の名所として有名であり、豊富な夜景イベントが開催されています。 横浜市は、みなとみらい21地区を中心として、未来型都市としての成長を続けています。みなとみらい21地区の海側最先端部に位置する臨港パークは、みなとみらい最大の緑地となっています。横浜市の赤レンガパークや赤レンガ倉庫、横浜ベイブリッジ、横浜ランドマークタワーなど、横浜市内の有名観光名所を居ながらに楽しむことができるスポットとなっています。 横浜市の特産品については、横濱馬車道アイス、横浜ビール、横浜ブランド農産品、ハマ焼、シューマイ、中華菓子などが挙げられ、牛鍋というご当地グルメも横浜市には存在しています。

横浜市は神奈川県の東部にある都市で県庁所在地があり、県内で最も面積が広い神奈川県の中心的都市です。横浜市が市制された当時は人口約12万人でしたが、横浜市中区にある東京湾に面した横浜港が貿易、旅客等で賑わい、日本で初となる鉄道路線も横浜市内に開業され、陸海の両面で人口の移動が活発になり、商業、工業でも急速に発展して現在では日本の市で最も多い人口約370万人が暮らす政令指定都市になりました。様々な観光スポットも建設され、イベントも定期的に開催されているので毎年4000万人を超える観光客が訪れています。観光客の約9割が日帰りのお客さんというのも特徴で、複数ある鉄道路線や長距離バス等、交通の便がよく手軽に遊びに来られるのが横浜市の強みです。観光のメインは横浜市西区にある横浜みなとみらい21でその隣の中区にある山下公園や横浜中華街も有名です。イベントは野毛大道芸やみなと祭国際花火大会、横浜マラソンや横浜ジャズプロムナード等が有名で年中観光客を楽しませてくれます。横浜市は商業だけではなく農業も盛んで横浜市都築区には農業専用地区が整備されていて、横浜ブランド農産物と呼ばれる野菜が作られていて、その中の小松菜の生産量は日本で1番です。

![]()

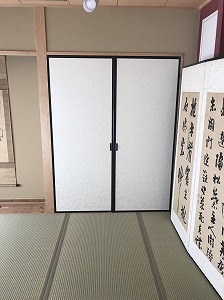

横浜市 T様邸

横浜市 T様邸 横浜市 N様邸

横浜市 N様邸 K様邸

K様邸 横浜市 T様邸

横浜市 T様邸