羽村市スピード対応!!

企業努力で全国でも仰天の激安価格、料金を実現しました。

関東圏、東京都、関西圏から全国が施工エリアです。

襖ふすま、障子、網戸アミド、畳たたみの張り替え交換修理修繕と新調。

ペットディフェンスも扱っています。

高い品質と確かな施工を維持しつつ、驚きの張替え価格、料金を実現しました。

業界トップクラスのスピーディーな対応と無料お見積りで、

皆様に喜んで頂ける、安心安全施工をお約束致します。

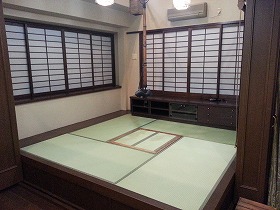

(画像はイメージです)

網戸の張替えをしようと思うと、ホームセンターに資材が売られているため、それさえ購入すれば、すぐに網戸の張替えを行うことができます。以前では考えられないくらいにわかりやすく、陳列方法も上手に紹介しているため、迷うこともありません。道具の扱いもよほど手先の不器用な人以外は、簡単に作業ができるものになっており、入門にはぴったりと言えます。ただ、ホームセンターが家の近くにある場合には良いのですが、遠くにしかない場合、事前に準備をしておくことが重要です。というのも、網戸のサイズがわからなければ、無駄に大きな網戸を購入することになってしまうため、事前計測をしておく必要があるのです。台は証は兼ねるといえども、無駄に大きい網戸を購入するのは、効率が悪くなります。網戸は、あちこちで使用できるように、一枚一枚のシートは大きめに作られています。そのため、少し多きめのサイズの網戸を購入する必要があります。このとき、より効率を重視するのであれば、一枚のシートから何枚の網戸分の網が取れるか、計算しておきます。一枚しか取れないのか、2枚とれるのか、など、作戦を練ることも、慣れてくると、なかなか楽しいものになります。

【サイズについて】

【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。

【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm

このサイズまでが基準です。

襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい

幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。

畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。

ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。

住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

| 無料お見積りはこちら |

日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。

まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。

そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。

また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。

特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300~500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。

また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。

また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。

私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。

その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。

そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。

畳のメンテナンスについて

畳(たたみ)替えというと、畳(たたみ)が日焼けをしたり擦り切れたりしたから交換するということだけのイメージを持つ方がほとんどですが、実はいろいろとバリエーションがあるのです。畳(たたみ)の表替えのみをするときにおそらく何の意識もしていないと思われるのが、畳の縁(へり)の部分です。

畳(たたみ)の縁は踏んではいけない、という風にしつけを受けたと思いますが、この畳には必ずある縁(へり)について、まじまじと見た方は少ないはずです。ですが、まず、色が違う、模様が様々あるということは意識をすれば気づきます。

これまで畳(たたみ)の縁(へり)など注目もしたことがないと思いますが、じつは大変なバリエーションがあるのです。今の畳も見てみると緑っぽい色だったり、そこになにやら草の模様のようなものが見えたりと実は結構凝っているのです。

もちろん畳(たたみ)の表替えにもバリエーションはあるのですが、このたたみの一部である縁についてもバリエーションがあるのです。これをたたみがえの時に選ばない手はありません。和室の雰囲気に実は結構影響があるというのは気が付けば分かるのです。

たたみの縁、面積からすれば大したことがないとはいえ、この縁取りは意識をし始めると結構気になるものです。色や柄によって和室の雰囲気がちょっとしまった感じになったり、地味にわびさびの感じを出したり、華やかにしたりといろいろと工夫を楽しめるのです。

平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました

現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。

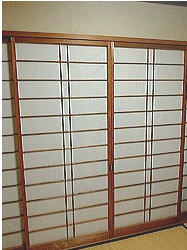

室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。

襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。

畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。

各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。

襖の張替えの予算を知っておく

襖の役割は、日本家屋の広い部屋をパーテーションのように区切ったり、押し入れの中の物を見えないようにしたりする事です。襖は障子とは違って、光が入り込まない構造になっているので、空間を区切ったり、何かを隠したりといった用途に適しています。

襖には、襖紙が使われています。昔からある建具であるので、和紙が主に使われてきましたが、近年では現代的な使い方をしたり、耐久性を求めるニーズが増えたりした事で、ビニールを素材にした物もあります。和紙を使った襖紙の場合、黄ばみや破れなどが次第に目立ってくる事があるので、定期的に張替えを行うのが望ましいです。

襖の張替えを行うには、専門の施工会社に頼むのが確かです。全国にはたくさんの畳店などがあるので、そのような古くから日本建具の交換や襖の張替えなどを行っている施工会社を活用する事で、襖の張替えをスムーズに行なえます。襖の張替えを行えば、壁紙を交換するようにデザインを変える事ができ、部屋全体が明るく見えてくるでしょう。印刷技術の発展と襖紙の製作会社のアイデアによって、現代のニーズに応えてくれる襖紙が数多く登場しており、団地やマンションなどにある和室に使っても部屋と調和させる事が出来ます。

ペットを飼っている家向けの網戸張替え

網戸は、生活環境によって寿命が異なります。ペットがいる家などは、動物は爪が鋭いため、網に穴をあけてしまうことが度々あります。小さな穴でも隙間から害虫が侵入しやすくなります。穴が小さなうちは張替えるまでの間、網戸修繕シートで穴をふさいでおくと、張替えるまでの間に役立ちます。

何度も破ってしまうペットがいる場合は、動物のひっかきに強い網に張替えるのがおすすめです。ペットがひっかいてしまっても破れにくいように、網が厚地になっています。この網は素人では取り扱いが難しいため、業者に網戸張替えを依頼します。

まず、業者に見積もりを依頼します。見積もりは無料で行っているところが多いため、複数の業者に見積もりをもらい、その中から依頼する業者を決めることができます。この時に気を付けることは、見積もりだけで終わった場合でも、費用が発生しない業者を選ぶことです。さらに、依頼後に追加料金が発生しないことも確認しておきます。

網戸張替えの際の網選びは、こちらが指定することができます。どんな網戸があるのかリストを見せてもらうことも大切なポイントです。ペット対応の網がない場合は、取り寄せしてもらえるのかどうかも聞いておくとトラブル防止になります。

桜とチュウーリップが美しい町羽村市

玉川上水起点の町羽村市は、東京都多摩地域西部に位置し都心から約1時間、多摩川と玉川上水の豊かな水に恵まれた、自然溢れる町です。羽村市の人口は2015年1月1日現在で56,604人で、東京都で最も人口が少ない市になっています。

羽村市を流れる多摩川にある羽村堰は、多摩川の水をせき止め玉川上水に取り入れる為の取水口であり、玉川上水の水源となっています。654年江戸時代に設置され、人々の生活を支えてきました。羽村堰はその美しさから「羽衣の堰」ともよばれていました。

羽村市の中心羽村駅に近い、五ノ神神社の境内に古い井戸があります。土地をすり鉢状に掘り下げ、その底に掘られた井戸で、その形状からカタツムリを意味する、まいまいず井戸と呼ばれています。鎌倉時代に作られたと推定され、東京指定史跡となっています。

羽村市では「花と水の祭り」の一環として、3月下旬から桜祭りが羽村の堰を中心に開催されます。羽村市の多摩川沿いに植えられた、500本の桜が一斉にに咲き乱れ見事です。模擬店を出店したり、夜には桜がライトアップされ幻想的です。

羽村市の「花と水の祭り」の後半には、約8ヘクタールの根がらみ前水田で、チューリップ祭りが開催されます。関東最大級のチューリップ畑では40万本が、まるで絨毯のように色鮮やかに広がっています。会場内には展望台が設置され、会場全体を一望できるようになっています。

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)