全国の提携店とのネットワークで、全国にお伺い致します。

武蔵野市スピード対応!!

企業努力で全国でも仰天の激安価格、料金を実現しました。

関東圏、東京都武蔵野市都、関西圏から全国が施工エリアです。

襖ふすま、障子、網戸アミド、畳たたみの張り替え交換修理修繕と新調。

ペットディフェンスも扱っています。

高い品質と確かな施工を維持しつつ、驚きの張替え価格、料金を実現しました。

業界トップクラスのスピーディーな対応と無料お見積りで、

皆様に喜んで頂ける、安心安全施工をお約束致します。

|

弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。 ISOとは、International Organization

for

Standardization(国際標準化機構)の略称で、国際的な標準を定める機関です   |

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

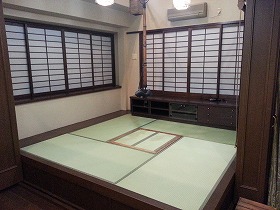

(画像はイメージです)

網戸は昔から使われており、部屋の換気時などに重宝します。もし、換気時に網戸を使わず窓を開けると、外からの異物や害虫は室内に侵入します。とても不愉快な気分になり、場合によっては掃除が必要となります。網戸も最近ではとても発達して、いろいろな形状や効果のある製品が販売されています。まず形状ですが、一般的な網戸はパネルタイプと呼ばれるものです。窓の大きさで作られており、はめ込んで使用します。引き戸タイプの製品が多いです。次にアコーディオン網戸があります。これはアコーディオンのように形状を変化させ、開け閉めします。特徴としては収納時にとてもコンパクトになることです。よく玄関の網戸として使用されています。網戸の効果についても説明します。網目の大きさの種類が多くなりました。網目が小さいほど外部からの異物の侵入を防ぎます。とても小さな虫なども入れなくなります。最近では網戸にとりつける花粉フィルターも販売されています。花粉やPM2.5など大気汚染が深刻化しています。それらによってアレルギー反応を起こす方も多いです。この花粉フィルターより、このような症状を和らげつつ、外の空気を室内に入れることができます。

【サイズについて】

【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。

【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm

このサイズまでが基準です。

襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい

幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。

畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。

ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。

住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

| 無料お見積りはこちら |

日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。

まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。

そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。

また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。

特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300〜500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。

また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。

また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。

私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。

その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。

そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。![]()

畳のメンテナンスについて

畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。

畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。

畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。

それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。

畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。

平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました

現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。

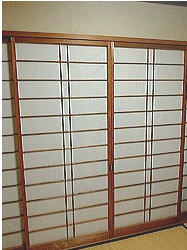

室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。

襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。

畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。

各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。

武蔵野市といえば吉祥寺が有名ですが

武蔵野市はJRの駅で言うと、吉祥寺・三鷹・武蔵境を含みます(三鷹駅は三鷹市との境界線上になりますが)。武蔵野市といえばなんといっても吉祥寺・・都民のアンケートで住みたい町の常に1位2位のあたりにいます。井の頭線一本で渋谷にいける・・また中央線快速で新宿まで20分程度、そうした都市部へのアクセスの至便さと、開発が進みながらも武蔵野市の昔ながらの風景が混在する妙味、またちょっと駅から離れれば住宅街として閑静な佇まいが広がる住みやすさが人気の基本なのでしょう。

私自身、吉祥寺に8年ほど住んでいました。住んでいたところは吉祥寺駅北口からサンロードというモールを抜けたあたり・・武蔵野市でも静かな住宅街が広がるところでしたが、駅まで10分・・という便利なところ。武蔵野市の住民票を獲得した当初は「自分は吉祥寺に住んでるんだーっ!」と思うだけで感動的な毎日でした。帰宅途中でサンロード近辺でのショッピングやジャズバー、おしゃれ・・というよりは風情のある喫茶店への毎日立ち寄ることができる・・今から思えばなんて贅沢なロケーションでしょう。

吉祥寺や武蔵境など、武蔵野市を語る上で欠かせないのが喫茶店です。休みになると通っていた喫茶店が吉祥寺の南口の方にありましたが、そこでは店の中にハンモックがぶら下がっていて、それが客席となっていました。今は残念ながらありません。今でも吉祥寺で人気なのが「くぐつ草」。北口に出てモールを左に進み地下に入るのですが店全体が洞窟をイメージした異空間です。武蔵境では駅南口を出て、左のビル2階に武蔵野茶房という和の空間が広がる喫茶店があります。古都の雰囲気を駅のすぐそばで味わえます。

武蔵野市に引っ越してきた当初は吉祥寺に歌声喫茶などもありました。歌声喫茶は北口モールの地下にあったのですが、今ではみられません。自分は怖くてはいることができませんでした。また、吉祥寺駅西口の方にクラシックレコードをかけるお店で、「お話お断り」「他人をスケッチするなどの行為はやめてください」などの貼り紙がある喫茶店もありました。こうしたところに古き良き武蔵野市の面影を感じていましたが、今では開発が進み、西口は「自由が丘化」されているというようなことをいう人も現れました。

それでも、武蔵境の昔からの飲食店、吉祥寺の雑貨屋なども含めて武蔵野市は依然、魅力のあるところです。都市部に通ずるようなところに加えて、井の頭公園や中央公園のように自然・緑が豊かなプレイス、そしてまたそこに開店するおしゃれなカフェや老舗の焼鳥屋、足を止めずにはいられないお土産屋さん・・。前述したようにアーバンとカントリー・・田舎、古きと新しきが混然となった武蔵野市のそれぞれの町は中央線沿線に住む人のオアシスとしてこれからも住みたい町の上位にランキングされ続けるのでしょう。

東京都武蔵野市とアニメ

東京都武蔵野市は関東地方に所属すると同時に、都を構成する自治体の一つになっています。武蔵野市は東京都内の自治体という側面だけでなく、別の顔も保有しているのです。それは、アニメの制作会社が拠点を置いているだけでなく、作品の舞台にも選ばれているということです。武蔵野市にはアニメを制作する会社が立地しており、作品が作られていると言えます。この他にも、武蔵野市を舞台とした作品も存在するなど、アニメと関係があります。従って、東京都武蔵野市はアニメと関係を有している自治体という見方が可能でしょう。無論、武蔵野市以外の地域にもアニメを制作する会社は存在しており、同市はその中の一つとなります。当然ながら、武蔵野市だけでなく他の自治体が舞台となったアニメ作品もあります。これらのことより、東京都に位置する武蔵野市はアニメと関わりを持つ自治体と言っていいでしょう。そのため、武蔵野市を訪問して舞台となった場所を巡るのもいいかもしれません。なお、舞台となった場所を巡る場合にはルール及びマナーを守ると同時に注意事項を調べて確かめることが不可欠です。東京都に遊びに来たら、武蔵野市を訪問するのも選択肢の一つに加えてもいいでしょう。

お客様の疑問にお答えします

「何故そんなに安いの?」

良く聞かれます。

「安物の畳表(たたみおもて)や

襖(ふすま)紙じゃないの?」

いいえ、材料の問題では有りません。

職人さんの手間賃と配送工事費用を

ギリギリまで圧縮する事で、値段は

下がるのです。

もちろん大量仕入れにより材料費の大幅な圧縮もしています。

しかし決して手抜きは致しません。

質の良いものを安くして、初めて激安の意味があります。

とにかく、現物見本を見て下さい。

お電話1本で、駆けつけます。

【年中無休・受付時間】

8時〜19時まで

襖に使われる縁の素材と名称について

襖は和室に使用される家具であり、襖紙のデザインを工夫することで和室の風合いを作りだすことが可能です。この襖ですが押し入れ戸として使用される本襖と、部屋と部屋との仕切りとして活用される板襖があります。襖自体は縁がありますが、本襖は縁部分が取り外せますが、板襖の場合は縁の取り外しはできません。この縁部分は襖自体の強度を上げるだけでなく、全体的な雰囲気を引き締めるといった役割があります。また縁にはそれぞれ場所毎に名称が決まっており、また作られる素材にも種類があります。まず名称として引き手がある側と反対側の縁は堅縁と呼ばれています。下部分の縁は下桟と呼ばれており、上部分は上桟と呼ばれる箇所となります。縁の各名称は襖紙の張り替え時に使用することが多いので、覚えておくと便利です。また縁に使われる素材として量産性があるタイプとしては、ビニールやアルミなどがあります。もっとコストが安いタイプであればプラスチックで作られた縁などもありますが、強度的には不安が残る素材です。逆に格式のある和室で使われるタイプであれば、木製が主流となります。漆塗りの表面加工がされているタイプなどは高級品とされており、見た目だけでなく耐久性なども優れています。