仰天の激安価格で畳たたみ襖ふすま障子、網戸アミドの張り替え交換修理修繕を低料金で致します!!

畳たたみ2,200円税込2,420円襖ふすま障子網戸アミド1,450円税込1,595円、

全国でもトップクラスの激安価格です!!

親切丁寧な技能士の技術で品質も安心!!提携店とのネットワークで、

東北から九州まで、全国にスピーディーに対応します。

福岡エリア!!スピーディーに対応します!!

|

|

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます網戸アミドの張替えが必要になったら

家には長く住んでいると、補修が必要になってくることがあります。よく言われるのが、外壁、屋根などについては、10年を区切りに見直したほうがよいといわれます。これrは、自分で回収するとなると、経験と技術が必要になることから、できるものについてのみ、自分で対応することです。特に、網戸などは自分で張替えることができるものであり、初心者でも簡単に取り組めることから、経験してみるとよいかもしれません。網戸は、枠と網とそれを止めるゴムで成り立っています。特に接着剤を使用する必要もないことから、気軽に取り組めるものです。これらの資材は、ホームセンターで販売されているので、簡単に手に入れることができます。網戸の網については、最初に計測しておく必要があります。網戸にぴったりのサイズの物は、まずないため、切ってサイズを合わせて使用することになります。網戸よりも少し大きめの網を購入して、サイズ調整するわけです。網戸へ取り付けるときには、網を網戸の上に置き、ゴム枠にゴムとともに押し込んでいきます。なるべくゆがみがないようにすると、あとから見た時に、きれいに目がそろった状態になります。網戸の一部がつっぱった状態になっていても、再度緩めて調整すれば、きれいになるので、安心してチャレンジできます。

| 無料お見積りはこちら |

知っておこう!襖の張替えにかかる費用相場

襖の種類はさまざまで

・本ふすま

・戸ふすま(板ふすま)

・発泡スチロールふすま

・段ボールふすま

などが挙げられ、それぞれに張替える特徴があります。

まず、「本ふすま」は伝統的なタイプの襖であり組子のうえに紙を何重にも貼って仕上げていく点が特徴です。襖紙が古くなったり、デザインにあきたりしたとしても簡単に張替えることができるというメリットがあります。次に、組子のうえにベニヤ板が貼ってある襖普及しているこれらの襖の張替えをする場合は、一般的には片面およそ3,000~4,000円かかるケースがほとんどです。

両面張替えるのであれば、一般的にはおよそ5,000~1万円の料金がかかるといわれています。

本体の色が茶色っぽく変色しているようなら、襖紙の交換を検討してみましょう。は「戸ふすま(板ふすま)」と呼ばれるものです。

戸ふすまは丈夫であることが特徴で、和室と洋室の仕切りに使われるケースが多く見られます。

ただし、構造上本体が重く、枠を外すことができないタイプの襖です。

続いて、「発泡スチロールふすま」は芯となる素材に発泡スチロールが使われていることから、軽量であることが特徴といわれています。

加えて、「段ボールふすま」は段ボールを芯材としている襖です。

発泡スチロールふすまや段ボールふすまはどちらも量産することができるため、低コストであるというメリットがあります。

しかし、発泡スチロールふすまなどの量産できるタイプのなかには強度が弱いものも見られます。

ゆえに、「目立った痛みがある」などと感じたときには襖紙の張替えだけでなく、襖ごと交換しなければならないケースもあるのです。

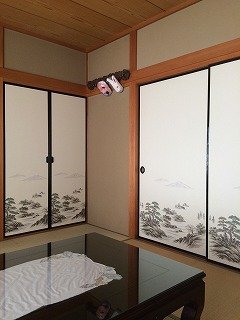

襖の活躍する様々なシーン

襖のある日本間というのは、日本人にとってなくてはいけない存在です。最近では近代的な建物や洋風の建物が多くなっていますが、まだまだ襖を使用している部屋はたくさん存在しています。では、襖を使うシーンには、どのような状況があるのでしょうか。一番多いケースは、日本間で使用されているケースでしょう。また、場合によっては、洋間の中の一部に畳を敷いた部屋などで、使用される場合もあるでしょう。あと、古くから存在している日本間では、襖や畳のある部屋というのは必須です。そのため、歴史的な建造物にはだいたい襖が必要になると言えます。このように、襖は日本人の生活に深く入り込んでいます。日本の伝統的な家屋を考えた時に、障子や襖などのアイテムは欠かせないものです。古くからある風習や祭りと同様に、畳が敷き詰められた襖のある和室は、日本人の心のルーツにしっかりと存在しています。以上のように、襖は日本のさまざまな家や建物において活躍していると言えます。たとえ、今の住んでいる家が洋風の建物だとしても、一つの部屋に畳や襖を使用することで、人々を集めてしんみりと語り合ったり、お茶や和菓子をいただいたりして、洋間とは一風違う味わいあるひとときを演出できます。

網戸の張替えは頃合いを見て依頼

網戸の張替えをする時は必ずですが専門業者また専門店に依頼を出す我の良く、専門的な知識と高度な技術があるところのほうが安心かつ安全に対応を受けることができつつ、万全なサービスを提供してもらうことができます。

覚えておきたいのは使用している網戸の状態がある程度よい時に依頼を出したほうが、利用しているものをそのまま使えるため、費用を安く済ますことが可能であり、施工とかもスムーズにしてもらうことができるので、短時間で対応が終わることが多かったりします。

依頼を出すところも名が知られつつ、実績が多々あり、多数の利用者から信頼・信用されているところがおすすめとなっていて、こういったところのほうが安心して施工を受けることができます。実績があるだけあって、無駄な作業とかもなく、依頼者のことを考えながらサービス提供を行い、こちらのニーズにも応えてくれることが多いです。

依頼者については網戸の張替えの対応を受ける前に言っておきたいこととか、伝えておくことがある場合は必ずですが、施工に入る前に細かな部分までしっかりと伝えておくことが大切です。

トラブルとかもなくスムーズに対応を受けるためには、何か言いたいこととかがあれば、きっぱりと伝えておくのも大切であります。

網戸の張替えに関しては使用している網戸の状態によって異なってくるため、ここは把握をしておきたい部分であり、状態が酷くなる前に依頼を出し対応を受けたほうが良いです。

張替えの方法とかはインターネットを使い検索すれば情報を細かく知ることができるので、情報収集もしっかりとできるようになっていて、網戸の張替えとかをしてくれる専門業者とか専門店の情報も確認することができます。

猫や犬など

ペットを飼っておられる方へ

ペットを飼っている方にとって、畳やふすま、更に障子など和室で爪とぎをしたり粗相をしてしまうことは日常茶飯事といえます。定期的に張り替えてはいても繰り返される状態に、あきらめかけている方も少なくありません。しかし、頻繁に穴をあけてしまったり、爪とぎをしてしまって不快な状態になってしまうのを避けるための、丈夫なプラスティク障子や爪が滑りやすいように加工してある襖紙もあります。定期的に張り替えるとはいえども、破けにくいものを張り替えることによって、張替の頻度はずっと少なく出来ます。ペットのつめや小さいお子さんのいたずらで困っておられるならば、是非ご相談下さい。通常よりも快適にきれいな襖、障子に生まれ変わり、いたずらや爪あとに惑わされることなく快適です。

| 無料お見積りはこちら |

福岡県福岡市歴史探索

福岡県西部に位置する県庁所在地都市で、東は粕屋郡の新宮・久山・粕屋・志免の各町、南は春日市・筑紫郡那珂川町と佐賀県、西は市島郡前原・志摩両町とそれぞれ接し、北部は博多湾から玄界灘に面してる。

昭和22年市制を施行し、大正元年の警固村から昭和50年の早良町まで、日佐・田隅・香椎・多々良など、隣接する筑紫・糟屋・早良・糸島4郡の30町村を次々と編入。昭和47年に全国で7番目の政令指定都市となり、区制しかれた。

市域は糸島半島と海ノ中道に抱かれた博多湾沿岸から、南の筑紫平野と二日市構造谷で結ばれる福岡平野の中心部を占め、南部には背振山地北麓のなだらかな小丘陵がのびる。気候は一般に温暖で平均気温は15度前後、年間降水量は屋久1,700mm、1月の平均気温5.1度は東京より1.4度ほど高いが、玄界灘から吹き付ける北西季節風が卓越して雲天の日が多く、体感気温は割合い低い。

九州北部に位置して中国大陸・朝鮮半島に近く、天然の良港博多湾をひかえたこの地は、古くから大陸に対する交通の要地として開け、紀元前1~3世紀、わが国最初の水稲工作技術が大陸から移入され、弥生式文化の先進地として栄えたことは遺跡・遺物が示している。

とくに銅剣・銅鉾などの青銅器遺物やかめ棺は大陸との緊密な関係を物語っており、3世紀の魏志倭人伝に記された、奴国の本拠と推定されるしない板付・東住吉平田一帯からは、弥生時代中期(紀元前後)の大集落遺跡が発掘された。

博多湾口の志賀島南西海岸から漢委奴国王と刻まれた金印が出土したことも広く知られる。律令時代には大宰府の外港として栄え遣隋使・遣唐使も当時の那ノ津と呼ばれた博多から出向している。11世紀初めには刀伊、13世紀末蒙古(元)と2度の大陸勢力の侵略を受けたが、15世紀から16世紀にかけては一時大内氏の治下に入り、対明貿易によって貿易・商業地として著しく反映し、薩摩(鹿児島県)の坊ノ津、伊勢(三重県)の安濃津とともに、中世、日本三津の一つに数えられた。12人の町人による自治制度がとられ、博多商人が大活躍したのもこのころである。

福岡の歴史 戦国以降

戦国期には入ると兵火に焼け、一時荒廃したが天正15年(1587年)九州を平定した豊臣秀吉が那珂川東岸に方10町の町割による都市計画を実施して復興し、現在の博多地区の原型が完成された商業地区として発展してきた博多に対して、那珂川南岸の福岡地区は慶長5年(1600年)、豊前中津から筑前へ移封となった黒田長政が、博多西方の草香江に突き出た福崎の丘陵上に、舞鶴城を築き、城下に武家屋敷、町屋を形成し、先祖の居住地である備前国邑久郡福岡にちなんで福岡と呼んだのが都市的起源とされる。以来近世を通じて博多は商人町として、福岡は筑前黒田藩52万石の城下町として発展してきた。明治22年の市制誕生のとき、博多と福岡が市の名称を争い、1票差で福岡市に決定したが博多への愛情が深く、中心駅を福岡駅とはせず博多駅としたというエピソードが残っている。現在も博多どんたく・博多織・博多人形など、博多を冠した名称が数多い。市に産業別人口は、商業、サービス業を中心とした第3次産業が78%(昭和60年)を占めて他を圧倒しており、極めて商業、消費都市的性格が強い。また全九州を管轄する中央官庁の出先機関や、東京、大阪に本社を置く各種企業の支社・支店が集中し、九州大学をはじめとする教育機関、テレビ放送局、九州最大の地方新聞である西日本新聞社などがあって、九州地方の政治・経済・文化の中心地となっている。繁華街は西鉄福岡駅周辺の天神・渡辺通りやJR博多駅界隈にあり、高級品のブティックからムード満点のパブまで、ハイセンスな地下ショッピング街も充実している。那珂川の中州や川端通りも賑やかな街で、こちらは大人中心の歓楽街となっている。市街地郊外では、稲作・野菜園芸・果実栽培・畜産など、多角的な都市近郊型農業が行われている。工業は食品製造や印刷・出版などの軽工業が主なもので、博多織、博多人形・高取焼は国指定の伝統工芸品として名高い。漁業は博多漁港を根拠地として行われており九州では下関・長崎と並ぶ漁港だけに、魚市場は活気に満ちている。市内の見どころは、はこ崎宮・香椎宮・聖福寺・崇福寺などの著名な古社寺や、大濠公園・海の中道海浜公園などがあり、北部の玄界灘沿岸、志賀島・能古島一帯は限界指定公園に指定されている。文化施設も多く、有名な国宝金印の見られる福岡美術館をはじめ福岡県立美術館・福岡市立歴史資料館・福岡市立埋蔵文化財センター・九州エネルギー館などがあり、博多どんたく・博多山笠といった盛大な年中行事も見逃せない。

県庁所在市の福岡市について

県西部に位置する県庁所在地都市で、東は粕屋郡の新宮・久山・粕屋・志免の各町、南は春日市・筑紫郡那珂川町と佐賀県、西は市島郡前原・志摩両町とそれぞれ接し、北部は博多湾から玄界灘に面してる。昭和22年市制を施行し、大正元年の警固村から昭和50年の早良町まで、日佐・田隅・香椎・多々良など、隣接する筑紫・糟屋・早良・糸島4郡の30町村を次々と編入。昭和47年に全国で7番目の政令指定都市となり、区制しかれた。市域は糸島半島と海ノ中道に抱かれた博多湾沿岸から、南の筑紫平野と二日市構造谷で結ばれる福岡平野の中心部を占め、南部には背振山地北麓のなだらかな小丘陵がのびる。気候は一般に温暖で平均気温は15度前後、年間降水量は屋久1,700mm、1月の平均気温5.1度は東京より1.4度ほど高いが、玄界灘から吹き付ける北西季節風が卓越して雲天の日が多く、体感気温は割合い低い。九州北部に位置して中国大陸・朝鮮半島に近く、天然の良港博多湾をひかえたこの地は、古くから大陸に対する交通の要地として開け、紀元前1~3世紀、わが国最初の水稲工作技術が大陸から移入され、弥生式文化の先進地として栄えたことは遺跡・遺物が示している。とくに銅剣・銅鉾などの青銅器遺物やかめ棺は大陸との緊密な関係を物語っており、3世紀の魏志倭人伝に記された、奴国の本拠と推定されるしない板付・東住吉平田一帯からは、弥生時代中期(紀元前後)の大集落遺跡が発掘された。博多湾口の志賀島南西海岸から漢委奴国王と刻まれた金印が出土したことも広く知られる。律令時代には大宰府の外港として栄え遣隋使・遣唐使も当時の那ノ津と呼ばれた博多から出向している。11世紀初めには刀伊、13世紀末蒙古(元)と2度の大陸勢力の侵略を受けたが、15世紀から16世紀にかけては一時大内氏の治下に入り、対明貿易によって貿易・商業地として著しく反映し、薩摩(鹿児島県)の坊ノ津、伊勢(三重県)の安濃津とともに、中世、日本三津の一つに数えられた。12人の町人による自治制度がとられ、博多商人が大活躍したのもこのころである。

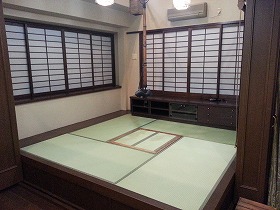

H様邸 半帖縁無し畳

H様邸 半帖縁無し畳