全国の提携店とのネットワークで全国にお伺い致します。

群馬エリア全域にスピーディーに対応します!!

|

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

| 無料お見積りはこちら |

| 無料お見積りはこちら |

日本の風土に根ざした畳

日本式、入母屋の家屋が減ってきて現代は洋式へと移り変わっては来たが、やはりその洋風建築の中にも和室は非常に重要な役割を果たしており、本来日本人は畳の上で生活をしてきた民族なので、ツーバイフォー住宅が圧倒的に多くなった新築の中に於いても忘れてはならない安らぎの空間として無くてはならないものになっています。日本の狭い土地を有効活用でする洋式建築と和風とをうまく利用した建築設計が現代建築物の主流になってきているのです。

農民は広大な田畑を耕し稲作を中心として生活を営んできました。コメを作ると必ず大量のワラが発生します。このワラは現代のコンバインでは小さく粉砕されてトラクターによって田畑に混ぜ込まれ翌年以降の土地の肥やしとなります。一昔まえなら足踏みの脱穀機を活用して稲穂だけをちぎりモミだけは焼かれて取り残された大量のワラが発生しました。天日に干されているコメが田舎の風物詩であって、昭和の農村のありきたりの風景だったのです。

このワラを有効活用してきたのが日本の畳です。田舎では村々に畳職人がいてワラを買い取っていました。農作に全く無駄か無いのです。生産から加工そして消費、稲作としての流通網が出来上がっていたのが昭和の稲作だったのです。現代は畳自体の需要が減ってしまって村からは畳職人が暮らしていける環境がなくなりつつあります。畳をこよなく愛してきた日本人なのに残念なことです。畳は洋式のフローリングとは違い保温効果に優れています。

日本独特の家具として「こたつ」があります。こたつのあたたかみを十分に活かすのは畳なのです。ベッドを活用せずに畳に直接布団を敷いて寝ると保温効果によって暖かく練ることができます。日本人の受け継がれてきた知恵です。フローリングに布団では冬場は寒くて快眠はできないでしょう。正に温かいワラを敷いて寝る。牛や馬の寝床にワラを敷き家畜を労ってきたのもまた知恵なのでしょうか。ワラ、畳と生活を共にしてきた日本人なのです。

畳1枚はそのまま面積の単位としても使われてきました「坪」という単位です。広大な土地もメートル法の平方ではなくてこの畳2枚一坪が単位です。現代のサイズはメートル方に準じて2枚一坪よりも狭い畳が使われています。変わりゆく日本の面積単位。洋式に準ずること無く日本住宅はやはり日本式の尺を使って建築されるべきで、こだわりのある入母屋住宅では従来の2枚坪の畳が使われています。日本の良き伝統も畳によって受け継がれていくのです。

襖のタイプによって張替えの方法は大きく異なる

襖には本ふすまと量産ふすまという大きく分けて2種類のタイプが存在するのですが、この2種類では実は張替えの方法が根本的に異なってきます。業者に張替えを依頼する場合には、自宅の襖がどちらのタイプなのかを事前に把握して伝える必要がありますし、張替えにかかる費用なども変わってくるのでよく違いを理解しておくといいでしょう。本ふすまというのはいわゆる昔からある伝統的な襖の事で、築年数の経った古い住宅やお寺や料亭、または格式の高い住宅等では主に使われているタイプです。こうした本ふすまは、構造的に何枚も紙を重ねて張り合わせており、張替えの際には一度襖を分解した上で紙も全て剥がして、新しい紙を張り重ねるという方法で張替えられます。一方量産ふすまというのは、戦後になって登場した工業製の襖で、ベニヤ板やダンボール、発泡スチロールなどに紙を張って作られた襖の総称になります。現在の住宅ではポピュラーなタイプで、安価である事と軽量である事から、新しい住宅になるほどこのタイプの襖が使われている事が多いです。こうした量産ふすまは芯材が板状になっていて、そこに紙をべた張りして重ねて張るので、古い紙を剥がすという事が難しくなっています。そのため量産ふすまの張替えでは、古い紙の上に新しい紙を直接張り付けるという手法が取られます。

網戸の張替えは無難に有名な専門業者に依頼を出しましょう

多くの住まいで網戸は使われているかと思いますが、長年使っている部屋とか居間などもあったりするかと思うけど、使用している網戸の状態がある程度良い時とかに張替えの対応を受けたほうが無難となっています。

網戸を新しいものに張替えとかになってしまうと、料金とかも色々と変わってきますし、網戸を買わないといけないので、ここも大きな出費があったりします。

網戸も意外と価格が高かったりするため、出費とかも大きくなってしまう場合も考えられますので、張替えの対応を受ける時は使用している網戸本体の状態がある程度良い時とかの依頼を出したほうが良いのであります。

網戸の張替えとかは優良かつ名が知られている専門業者とかであれば無難にサービスを受けることができますし、サポートとかもしっかりとしているので頼りになります。

張替えの依頼を出したほうが良いのかどうか考えている時は一度ですが専門業者に連絡を入れ相談を行い、点検とかに来てもらい、その場で判断を受けつつ、アドバイスとか提案をもらったほうが検討しやすくなります。

職人の方々のチェックとかであれば細かな部分までしっかりと見てくれますし、適切な判断をしてくれるため、安心できる部分があったりします。 張替えとかの方法は複数あったりしますが、一部の部分のみの対応であれば料金とかも安いため、財布に優しく、大きな出費をせずに済んだりします。

それも含めて網戸本体の状態がある程度ですが、良い時に依頼を出し対応を受けたほうが良いのであります。

群馬県と世界遺産富岡製糸工場

群馬県は、関東の西北部に位置し、北は福島県と新潟県、西は長野県、南は埼玉県、東は栃木県に囲まれた内陸県である。人口1977千人。群馬県と福島県の県境地域は自然・環境保護の象徴である尾瀬国立公園となっており、自然環境保護の観点から、福島県へ自動車で直接行くことはできない。福島県との県境は会津沼田街道が通っている。

県域東南部は関東平野であるが、県域西部から北部にかけては関東山地、三国山脈などの山地が連なっていて、日本で最も活発な活火山の一つである浅間山を始め、榛名山、赤城山、妙義山の上毛三山、草津温泉を抱く草津白根山など全国的に著名な山が多く、前出の草津温泉を始め伊香保温泉、水上温泉など温泉も豊富である。また県内の諸河川を集め利根川となり、東流して太平洋及び東京湾に注ぐ。群馬県は、関東地方北西部に位置する。県庁所在地は前橋市。県南部に関東平野、県中北部に自然豊かな山地を有する。上代においては栃木県域とともに「毛野国」(毛の国)を形成し、これを上下に分かち「上毛野国(かみつけぬのくに)」とされ、のちに上野国となる。現在の県域はほぼ上野国と一致し、今でも異称として「上州(じょうしゅう)」「上毛(じょうもう、かみつけ)」を用いることがある。

県名は、前橋が属していた群馬郡から採用された。群馬郡は元は「くるまのこおり」と言い、藤原京木簡では「車」の一字で表記されていたが、奈良時代の初めに全国の郡や郷の名を二文字の好字で表記することとなり「群馬」と書くようになった(群馬郡#歴史も参照)。群馬は「馬が群れる」という意味であり、貴重な馬が群れている豊かな土地であり、また、そうなりたいという願いがあったのであろう。この地方が古くから馬に関係あったことはよく知られている。

「からっ風」「雷」「かかあ天下」が名物。海洋国家である日本において、内陸部に位置する数少ない県である。かかあ天下の由来としては、富岡製糸場などの「おかいこさん」による婦人方の稼ぎがあったことが考えられる。この富岡製糸工場は、群馬県富岡に設立された日本初の本格的な器械製糸の工場である。1872年(明治5年)の開業当時の繰糸所、繭倉庫などが現存している。日本の近代化だけでなく、絹産業の技術革新・交流などにも大きく貢献した工場であり、敷地全体が国指定の史跡で初期の建造物群が重要文化財に指定されている。また、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産として、2014年6月21日の第38回世界遺産委員会で正式登録され、世界遺産として正式に認められた。

![]()

群馬県迅速に対応します

D保育所様

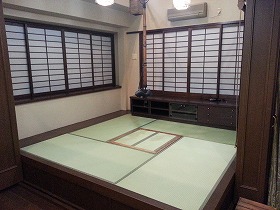

和紙畳の張替え工事例

N様邸 障子張り替え

障子は、お部屋のフィルター

I様邸

畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工

お洒落に出来ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S自治会様 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

R様邸 和紙カラー畳表替え

S様邸

和紙カラー畳表 施工事例

N様邸 襖、和紙畳張り替え

襖ふすま張替え施工

T様邸 畳襖ふすま張替え

昔から、日本の和室には襖が多く使われてきました。和室を仕切る襖を取り外せば、広い座敷の空間となるので、親類を招いての法事などを行う場所として役立ってきました。現在では、生活様式も変化して、自宅に座敷のある家は、少なくなりました。

襖の表面は、紙でできているため、汚れたり、破れたりすることも多いので、定期的な張替えが必要になってきます。和室には、畳や障子などもあるので、それらと一緒に交換や張替えを業者に依頼すると、部屋のイメージチェンジにもなります。

襖の交換時期に関しては、見た目に変色してきたと感じた時に交換したので良いと思います。早めの交換は、見た目が美しいだけでなく、耐久性も向上するのでお勧めです。障子についても、強度や耐久性を重視するのであれば、プラスチック障子紙などもあるので、業者に相談するのが賢明です。

襖については、防炎や、防臭のような機能的なものも存在します。防臭は、シックハウスの対策のためにあるものです。また、防炎のための燃え難い材質の襖も用意されています。最近では、襖に対して求められるニーズも多様化しています。

近年においては、襖は部屋を仕切る壁へと変化していますが、インテリアという意味において、見直されつつあります。和室に本当に似合うのは、昔ながらの襖であるからです。畳や障子についても同様のことが言えます。日本人として、次の世代に本当に良いものを継承していくことが必要です。