全国提携店とのネットワークで全国にお伺い致します

熊本市全域にスピーディーに対応します!!

|

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます網戸を張替えるタイミング

網戸には、張替えるタイミングがあります。網戸は雨や風が当たる場所にあるため、年数が経つ網戸を使っていても劣化が激しく、網戸の機能を果たさなくなってきます。そのため、網が破れてきたり、破損した時にはそのまま使い続けるよりも張替えが必要です。網戸は風を通し、小さな虫は通しません。小さな穴でも虫は入ってきます。汚れも落ちにくくなってきます。網戸がきれいな状態で、虫が入ってこない環境をつくrためには、2年程度での張替えがおすすめです。網戸には紫外線にも弱く、きれいに見えても劣化しています。網の端が切れたり、網戸のゴムのパッキンが劣化することもあります。網戸に穴が開いてなくても網戸の交換が必要になってきます。

網戸の張替えは、ゆがみを作らずピンと張る必要があります。そのため、家庭で行うよりも網戸の張替え業者に頼むますう。網戸の張替えにかかる時間は、それほど長くありません。その日のうちに完了することができます。

網戸の網目の細かさは、色々な種類があります。度の網目が良いのかは、住んでいる地域に多い害虫の大きさよりも、小さい網目のものを選ぶのがポイントです。大きな網目を選んでしまうと虫が家の中に入ってしまいます。網戸の張替えは、業者に依頼するときれいに張ってくれるので、長持ちさせることができます。

| 無料お見積りはこちら |

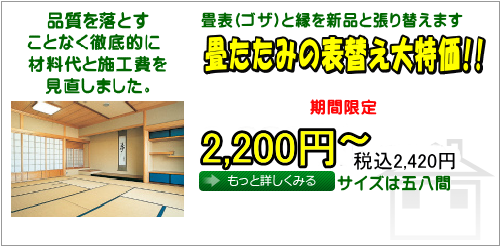

畳は大きく分けると3つの部位、床・表・縁からできています。

床とは畳の土台になる部位で、ワラを細かく縫い上げるワラ床が主流でしたが、現在の主流はボードやウレタンフォームなどをつかう建材床が主流となってきており、昔ながらの畳床であるワラ床は現在高級品となっております。

次に表ですが、畳のメインとなる部分でイ草で織り上げられます。天然のイ草は断熱効果・空気浄化作用・湿度調整も効能がありますが、最近は国内のイ草農家も減少し、中国産もかなり出ています。

表を交換したばかりならば国産・中国産も一見同じように見えますが、年々色が焼けて飴色になっていくとはっきりと違いは誰もがわかるレベルになってきます。

縁につきましては、畳表を保護するとともに様々な色・種類でお部屋を引き立たせます。畳は様々な音を吸収してくれる空気層を持つ床材です。

断熱効果はもちろんですが、遮音材として用いる事でマンション・アパート等で下の階のお部屋に響き対策にもなります。さらに、イ草は空気を清浄化させる作用も持っています。新しい畳表のイ草の香りは何とも言えない心地よさで癒し効果も高いと思います。近年問題となっているシックハウス症候群にも効果のある床材のひとつです。

まだ張替える予定はなかったのに、襖が破れてしまったり?がれてしまったりという経験はありませんか? ガムテープなどで一時的な補修をする人もいますが、正直あまりおすすめはできません。

なぜなら見た目が悪くなってしまいますし、周辺の襖紙も傷むからです。 それに不適切な補修をしてしまった場合、業者に張替えてもらう際悪影響を及ぼす恐れもあるんです。

であれば穴はそのままにしておいたほうが良いのか。そう疑問に持つ方もいるでしょう。 残念ながら、それはそれでNG。 破れや剥がれは襖を開け閉めするうちに、徐々に広がっていきます。

どうしても張替えが困難という場合にのみ専用のりと紙などで処置し、それ以外は必要以上に手を加えず、可能な限り早く業者に張替えてもらうようにしましょう。

また張替えの際に、業者選びをもう一度見直してみるのもいいかもしれません。 稀にですが、施工があまく剥がれることもあるからです。

また頻繁に破れる場合には、襖紙の種類を変えてみるのもコストと手間を考えればいい方法と言えます。 その場合は襖に関する悩みを予めつたえ、業者に意見を求めてみるといいです。

いい業者であれば、適切な判断と対処をしてくれるはずですよ。

襖は平安時代から使われていたようです。この時代の寝床である「衾所(ふすまどころ)」の仕切りに使われていた事からこう呼ばれるようになりました。貴族の住宅は通気性を重視し部屋に仕切りを作らなかったので、目隠し等に屏風や簾を用いていました。これらの建具を総称して「障子」と呼んでいました。その内に紙や布、木を使った今で言う襖の「襖障子」が誕生しました。この頃は柱間にはめ込んで使われていて、引き違いで使用するようになったのは鎌倉・室町時代です。この時代は上級武家や僧侶の屋敷の住宅は寝殿造から書院造に変化していった頃です。襖に絵を描く様になった時代でもあります。安土桃山時代には多くの城や屋敷、寺院が建造されました。この時代の室内装飾等は全て武家の格式や序列を演出していました。襖も豪華さを増して行き、虎や鳳凰、鷹、松等武家を象徴する絵が描かれました。一方では太鼓張り襖も誕生し、茶室に於いて侘び、寂びを演出しました。一般家庭にも使われるようになったのは江戸時代です。その後の明治時代には洋風へと建築様式が変化して行き、和室と洋間の間仕切りに襖が用いられました。大正と昭和時代には上流階級向けの美術品ではなく、庶民住宅に向けた実用的な物に変化していきます。

今の襖は昔の物と比べると格段に軽くなっています。しかし在来工法の物は基本的な構造に変化はなく、今も当時の技術が受け継がれています。

古くから和室の仕切りと採光などの用途に使われてきた障子は、他の材質と異なる柔らかな光を室内に採り入れる事ができます。障子紙の採光率は、透明度の高いガラスと光を遮断する壁の中間程度で、直射日光を遮りながら日当たりの良い適度な光を通します。また、和紙は隙間が多く表面がデコボコとしているので光を広範囲に拡散させ、室内を均一に美しく照らす事ができるのも特徴です。障子は通気性が高いと同時に断熱性・保温性にも優れます。断熱性の高い住宅でも一重のガラス窓だけでは4割近くの熱がガラスを通じて失われてしまいますが、ガラス窓と障子を組み合わせた住宅では熱損失をガラス窓だけの状態より半分に抑える事が可能です。さらに日射熱を遮る効果から、夏場は室内の冷房効果を維持して光熱費削減にも役立ちます。他にも障子に貼られた和紙は空気のフィルターのような役割をこなし、空気中を飛散するホコリやアレルギー物質を吸着します。換気と空気清浄化が同時に行われるので、アレルギーやアトピーなどの症状を軽減させる効果も期待できます。吸湿性も高く住宅の湿度調整も行ってくれますが、これらの効果を万全に発揮させるには、1年に1回を目安に障子の張り替えを行う事をおすすめします。

| 無料お見積りはこちら |

熊本市は熊本県の中央部よりやや北寄りの海沿いにある、県庁所在の中心都市です。県内では最も人口が多く、2012年には九州で3番目の政令指定都市となっており、同時に全国の政令指定都市の中では熊本市が最も南に位置する都市となっています。

熊本市はもともとは非常に緑の多い地域であり、「森の都」という愛称があって市民・県民の間には定着しています。市内中央部に3本もの川が流れている事に加えて、阿蘇山系から来る豊富な地下水が緑の下支えとなっています。ただ、都市開発に伴って熊本市の緑地面積は年を経る毎に減少傾向にあり、近年では前述の水系から来る水質のイメージを合わせる形で「水と森の都」と呼ばれる事もあります。

熊本市はまた、幾つかの文化や事象の発祥地ともなっています。都市には一般的に見られる事の多いスクランブル交差点は、子飼商店街の前にあるものが日本で最初のものとなっています。太平燕と呼ばれる春雨スープの福建料理が中華料理店のメニューとして定着しており、近年は熊本市周辺を含めた地域を代表する麺料理として全国的にも知られるようになっています。

交通網は九州新幹線の全通によって鉄道交通網の利便性も増していますが、阿蘇等の県内の観光資源とはやや距離がある事もあって道路整備が早くから進んでおり、中遠距離も含めたバス便の発着が充実しているという特徴があります。