大阪狭山市内スピード対応!!

襖紙には、手漉きの和紙から機械漉きの普及タイプまで非常に多くの種類が

揃っています。

また織物系のふすま紙もあり、織糸の種類や撚糸の数さらに印刷やの後加工の

方法により高級なものから普及タイプまで多くの種類が揃っています。

それぞれの価格については、お気軽にお問い合わせ下さい。

※サイズは幅90cm×高さ180cmが 基準です。

これ以上のサイズはお問い合わせ

下さい。

| 無料お見積りはこちら |

■鳥の子襖紙の種類

|

新鳥の子(普及品)パルプ紙で漉きも柄付けも機械なので、価格もリーズナブルです。 種類も多く揃ったお求め易い商品です。 |

|

上新鳥の子(中級品)上新鳥の子は機械漉きのため比較的低価格です。漉き模様や後加工による多くの柄や材質があり、種類については一番ボリュームがあります。 |

|

鳥の子(高級品)本鳥の子が手漉きで作られるのに比べ、鳥の子は機械で漉きます。さまざまな技術によって紙の風合いも、手漉きに近いものが出来ます。 |

|

手漉き本鳥の子(最高級品)本来は手漉きの雁皮紙をさします。 |

(画像はイメージです) 雁皮(ガンピ)の花

雁皮紙(がんぴし)は、ジンチョウゲ科の植物である雁皮から作られる和紙です。

雁皮の成育は遅く栽培が難しいため、雁皮紙には野生のものの樹皮が用いられます。古代では斐紙や肥紙と呼ばれ、その美しさと風格から紙の王と評される事もありました。

繊維は細く短いので緻密で緊密な紙となり、紙肌は滑らかで、赤クリームの自然色(鳥の子色)と独特の好ましい光沢を有しています。

丈夫で虫の害にも強いので、古来、貴重な文書や金札に用いられました。日本の羊皮紙と呼ばれることもある様です。

引き手は、開け閉めの際の襖紙の傷みと汚れ防止の役目があります。

引き手は、手加工の貴金属や陶器の

ものからプラステック製の廉価なものまで多種多様に揃っています。

|

襖(ふすま)は、中国から伝わった障子が寝殿の間仕切りとして使われるようになり、

中国から伝来の、隠蔽性の高い厚手の唐紙が使われるようになり、貴族社会に普及して行きました。

平安時代の貴族達の住宅様式は、部屋の中に仕切りを作らず、通気性を優先した

寝殿造りと言われるものでした。

今で言うパーティションとして、屏風などを使用していました。

やがて屏風などに代わるものとして、障子が中国から入ってきました。

そして寝所に使われる障子を衾(ふすま)と呼ぶようになりました。

当時寝所のことを「臥す間(ふすま)」と呼んでいました。

「衾(ふすま)」は元来「ふとん、寝具」を意味するものであった為です。

襖の語源は衣服のあわせから来ています。衾(ふすま)も最初は板状の衝立の両面に

絹裂地を張りつけたものだったので、衣服にならって襖(ふすま)と呼ぶ様になりました。

初期の形状は、かまちに縦桟や横桟を組み両面から絹布などを貼ったものでしたが、

やがて中国から伝わった厚口の紙(唐紙)が襖に使われるようになり、襖と障子が明確に分かれて行きました。その為、襖のことを唐紙と呼ぶことがあります。

また、障子は明障子(あかりしょうじ)と呼び分けられる事もあります。

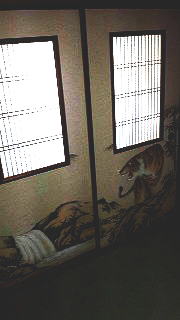

武士の時代になり、襖に絵を描き華やかな部屋を演出するようになって行きました。

そして今に残る数々の襖絵が描かれ有名絵師が登場しました。

そして江戸時代になり、豪商たちが襖を使うように成り、少しづつ一般の庶民にに広がって行きました。

■襖は日本の美しい伝統技術で再確認する襖の素晴らしさ

いくら世の中の変化がめざましいといっても、襖と関わりをもっていない日本人はいないといえます。それほど襖は日本人の生活と深い関わりをもっています。しかし、その襖について考えてみる日本人は少ないです。あまりにも身近にありすぎて、日本人の生活に溶け込んでしまっているからです。襖は、座敷の世界に独特の空間や味わいを生み出します。造形の美しさが部屋に落ち着きや格式を与えます。

職人が丹精を込めて入念に造り上げられた襖には、技術の集積や製作者の造形へのあざやかな手運びといったもの、あるいは座敷としての味わいや美しさを感じられずにはいられません。襖には、空間に独特の粋を作り出す表現の豊かさがあり、出来映えの妙をみせてくれます。襖はあまりにも身近になりすぎて、無意識になっているのが実情です。伝統や造形への創意工夫を集積してきた襖の技術の妙があるのです。

襖は日本人の生活習慣のなかで、普段は目立たない存在でありながら、軽視することのできないものです。襖のある座敷から生活作法が生まれて、茶道は育まれ、社会的な秩序を形成する土壌にもなったのです。襖のある空間のひろがりは、造作の丹念さや柄の妙など、その技術そのものから生じているといえます。そのような意味でも伝統を重ねてきた襖の技術の見直しは、古くて新しいテーマといえます。

襖の素晴らしさを探ることや、長年にわたって集積してきた伝統技術の妙技を新しい時代に生かしていくことが、今後ますます必要になります。座敷のもつ安らぎ感や落ち着き、静かな佇まいといったものが、襖の存在と切り離して考えることはできません。襖のある座敷の味わいや美しさを知り、日本住宅における素晴らしさを再認識し、より良い座敷への欲求思考が高まることは、日本人にとって素敵なことです。

襖が単なる住宅部品ではなく、より良い座敷空間を作り出すための座敷造形です。襖という日本独特の造形は、日本人の生活の知恵によって生み出された傑作といえます。襖の伝統性や気候風土との適応性、そして生活への結びつきといったものを考えてみると、襖という日本独特の造形を表現するには、そのような言葉がぴったりと当てはまります。今こそ再び襖の魅力を再確認することが、グローバル社会だからこそ大切になってきます。

畳と襖の調和と建築に対しての襖などの関係性

|

襖の起源を追うと、最も原始的な形式は開口部を必要に応じて塞ぐことのできるものです。そして屋内の空間を仕切って部屋を作るためには土壁以外に、仮設的で可動的な壁が誕生したのです。そしてそれを開いて出入りができ、また必要に応じて全部取り外し屋内を広く使用することもできるのです。こうした関係から襖は、建築に対して構造的関係はもたないのです。これは畳と共通する点があります。

大阪の地名の由来と発展状況及び現在の大阪市の持つ構想について 「大阪」という地名の由来としては古くは「大坂」と呼ばれました。この地名には坂のある地形という意味合いがあります。ただし文字通りの「大きな坂」という意味だけではなく、「おおさか」の最初の「お」や「おお」という読みの部分が接頭語で「さか」は傾斜地という風に傾斜地を強調させる意味合いで名付けられている、とも伝えられています。 松原市で歴史を文化を味わう 野鳥が集まる狭山池がある大阪狭山市 大阪狭山市は大阪府南東部に位置している市です。大阪狭山市の南部は南海電気鉄道が主体となって開発した狭山ニュータウンとなっています。1987年(昭和62年)10月1日に、市制施行により大阪狭山市が発足しました。大阪狭山市には日本最古のダム式ため池「狭山池」があります。1400年前に作られたとされており、「古事記」や「日本書紀」にもその名が登場します。狭山池は大阪狭山市の中央部にあり、大阪狭山市の象徴となっています。狭山池は魚類等の水生生物の生息所となっており、多くの野鳥も集まります。また、2006年(平成18年)4月30日には、狭山池公園内に「バタフライガーデン」が作られました。季節ごとに咲き誇る花々にたくさんの蝶が集まり、市民の憩いの場ともなっています。大阪狭山市民の力によって守られてきた狭山池、その自然の美しさは、市民の誇りともなっています。大阪狭山市のマスコットキャラクターは「さやりん」です。「さやりん」は狭山池をモチーフとしたキャラクターになっています。狭山池の水面を象徴する青色の瞳、大阪狭山市の木である桜の色をイメージした髪になっています。大阪狭山市ではぶどうが盛んに栽培されています。特に大野地区で栽培されたぶどうは「大野ぶどう」と呼ばれています。 |

【年中無休・受付時間】

8時~19時まで

| 大阪府大阪狭山市 N様邸 襖張替え  Y様邸 Y様邸襖張替え

T様邸  N様邸 N様邸襖の張り替え

M様邸  Y様邸 Y様邸 畳表替え

K様邸  |

|

N様邸

H様邸

T様邸

建具施工例  |

大阪狭山市の地名の由来

大阪狭山市は旧大阪府南河内郡狭山町ですが、「河内狭山市」にはなりませんでした。ここは江戸期には狭山藩1万石の陣屋が置かれたことのある歴史のある街ですが、現在の姿は典型的な大阪近郊のベッドタウンとなっています。市のほぼ中央を国道310号が縦断し、市東縁部を南海高野線がほぼ南北に走っています。狭山駅は同線が堺東駅との間に開業したのと同時に開設された、日本の民鉄では最古の歴史を誇る駅です。しかしながら、元々の市の中心地は市役所の所在地でもある大阪狭山市駅前です。

大阪狭山市駅前には以前府下最大級のため池である狭山池があり、池のほとりには南海電鉄の営業するさやま遊園がありましたが、その後池は埋め立てられ、閉園した遊園地ともども住宅地などに変わりました。隣接する自治体は堺市・富田林市・河内長野市ですが、歴史的に大阪狭山市と最も結びつきのあるのは旧南河内郡美原町(現堺市美原区)です。現在では富田林市とも密接に関係していますが、それは高野線の金剛駅前に金剛団地が建設されてからのことです。

大阪狭山市の代表駅は前述の大阪狭山市駅ですが、現在市内で最も賑わいを見せているのは市の西南部に位置する狭山ニュータウンです。金剛駅前から南海バスなどでアクセスしますが、堺市南区の泉北ニュータウンとも近く、そのため、一部の地区では泉北高速鉄道泉ヶ丘駅の方が便利な場合もあります。ニュータウン域内には近畿大学病院があり、市の内外から多くの通院客があります。ただ、このニュータウンも入居開始から既に40年が経過し、高齢化対策が課題となっています。

このような交通地理的環境のため、大阪狭山市の大阪市中心部へのアクセスは比較的良好です。特に金剛駅は特急が停車するようになるなど利便性が高く、朝夕のラッシュ時には相当に混雑します。ですが、高野線沿線では大阪・堺両市域の人口に伸び悩みが見られ始め、路線全体としての混雑の度合いは漸減傾向にあります。しかしながら、金剛駅はその駅勢圏内に金剛団地・金剛東団地などの比較的大きな住宅地があり、大阪狭山市外からの利用客が多いことが特徴となっていますので、現在でも激しい混雑があります。

このような事情から、大阪狭山市の商業の中心は自然と金剛駅前になるはずなのですが、生憎と同駅前の土地は手狭になっています。このような事情から、買い物客が難波などの大阪市内や泉ヶ丘駅方面に流出してしまっています。駅西側にバスターミナルが整備されて利便性が向上したことによって、この問題がますます深刻になった感があります。大阪狭山市にとって必要な対策は、市内に一大商業地域を整備して、より多くのお金を地元に落としてもらえるようにすることです。

大阪府の南東部に位置している大阪狭山市は、約6万人の人口数の市です。 大阪狭山市は面積の小さな市であり、人口数に関しては大阪府内で3番目に少ない人口数となっています。 大阪狭山市は北部と西部は堺市に、東部は富田林市に、南部は河内長野市に隣接しており、大阪市や堺市のベッドタウンとして発展してきた地域です。 大阪狭山市の誕生は1987年10月のことで、前身の南河内郡狭山町の市制施行によって誕生しました。 一度は狭山市という名称になったのですが、埼玉県にも狭山市があるため大阪狭山市へと変更された経緯があります。 大阪狭山市には南海電鉄高野線の1路線が走行しており、狭山駅と大阪狭山市駅、金剛駅の3駅が停車駅として市内に置かれています。 一般路線バスと市内循環バス、関西国際空港行きのリムジンバスの運行が行われており、これらのバスを運行しているのは南海バスです。 これらのバス路線は金剛駅発着となっており、狭山駅と大阪狭山市駅には停留所が置かれていません。 大阪狭山市では、ブドウの栽培が有名です。 特に大野地区で栽培されているブドウは、大野ぶどうと呼ばれています。 また、これは条例によるものなのですが、市内にはパチンコ店が一軒もないという特徴があります。