全国提携店とのネットワークで全国にお伺い致します

熊本エリア全域にスピーディーに対応します!!

|

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます

| 無料お見積りはこちら |

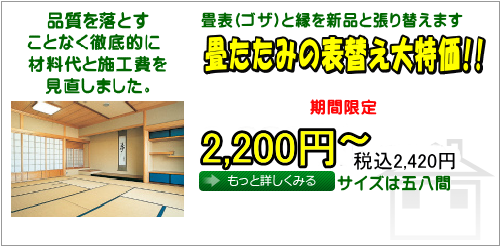

畳は世界に類のない、日本固有の文化である伝統的な床材です。 生活が欧米化してきた現代では、洋風住宅のフローリングの床が主流になっています。しかし、再び畳に大きな注目が集められているのです。 高温多湿な日本の気候に適した効果が、畳にはあります。 断熱性、保温性に優れており、湿気を吸収してくれます。日本の気候では乾燥や湿気が気になりますが、そのような室内を快適に過ごしやすくしてくれます。 その他にも、音が畳に吸収されるので防音効果があります。 マンションに住んでいると、小さいお子さんがいる家庭では遊びまわる音が気になると思います。畳を引くことにより、防音効果だけでは無くクッション性があるので、転倒して怪我するリスクを軽減してくれます。 何よりもフローリングの部屋は、テーブルやベッドを固定した配置になってしまいますが、畳を引いた和室にすると座卓や布団を押し入れにしまうことにより、部屋を広々と有効に活用することができるメリットがあります。 畳には、森林の香りの源といわれる成分フィトンチッドが含まれているので、畳の香りを嗅ぐことでリラックス効果が高いのです。ストレスが多いと言われる現代人には畳の香りでリラックスすることは必要です。

近年畳の上から敷けるフローリングなどの登場によって、手軽に和室を洋室にリフォームすることが出来るようになりましたが、そういう時に問題なのが襖をどうするかです。そこでおすすめなのが、襖に壁紙を貼ってアレンジしてしまうというものです。襖に壁紙を貼れるのか疑問に思う方も多いと思いますが、実はマスキングテープと両面テープ、それから自分の好みの柄の壁紙さえあれば、自分で簡単に貼り付けることができるのです。行程は簡単に分けると3つのみです。まず、最初にいったん襖の引手を外して障子の上にマスキングテープを貼り付け、その上から両面テープを貼ります。次に襖の大きにあわせてカットした壁紙を障子に仮止めして、最後に両面テープを剥がしながら壁紙を皺がつかないように気をつけながらゆっくりと貼っていくだけです。 この方法なら不器用な方でも簡単に行うことができ、両面テープとマスキングテープしか使用していないため手や床が汚れる心配もなく、また、簡単に綺麗に剥がすこともできるので、賃貸のお部屋などでも活用できます。襖に壁紙を貼るだけでお部屋の雰囲気も驚くほど変わるので、お部屋の雰囲気を変えたい時などに、自分好みの壁紙を貼り付けてみるのも良いと思います。

和室の基本となるのが畳と障子のある部屋ですが、様々な種類が存在しています。そのため作られる和室のデザインや用途に合わせて、障子もしっかり特徴から選ぶことが大切ですで。では実際に使える障子の種類ですが、荒組障子があります。一般的な障子としてはもっともポピュラーなタイプと言えます。次に縦組や横組障子になります。このタイプの組子の本数が多いタイプです。次に水腰や腰板付き障子と呼ばれるタイプです。全面に紙を張ったのが水腰となり、逆に下部分に腰板が付いているのが腰板付きです。次に雪見や猫間障子があります。雪見タイプは下側がガラスになっているのが特徴です。部屋の中にいながら外の景色が眺められるように工夫されています。また猫間タイプも、雪見と同様に下部分がガラスになっています。雪見と大きく違うのはガラス部分が上下や左右に動かすことができるという点です。動かして隙間を作ることで、猫が通れる道を作るための障子となります。猫間は締め切った部屋の中からでも猫だけが移動できるように考えられたものになります。またほかには額入りや変わり組と呼ばれるタイプなどもあり、組子と縦横だけでなく斜めなど変わった形に組むことで模様に見せる障子もあります。

| 無料お見積りはこちら |

火の山大阿蘇で象徴される熊本県は、明るい太陽と海と濃い緑に包まれた国である。往古、火の国、と呼ばれのちに肥後国となったが、火の国の名の起りは、陸に燃える山の火と、海上に怪しげに光る不知火からでたのだという。

先祖は遠く無土器時代からここに食を求め、古墳時代には全国有数(160余基)の装飾古墳を築いた。チブサン古墳・千金甲古墳などがそれで、豊かであった古代文化の断片を今に伝えている。平安末期〜鎌倉時代には、皇室・社寺領基盤として武士団が起こり、中でも菊池・阿蘇の両氏は有名で、菊池市は南北朝時代、九州の南朝方の中心勢力として活躍した。

天正15年(1587年)九州を平定した豊臣秀吉は、その属将の佐々成政を熊本の領主とし、佐々氏が改易になると加藤清正が入国。寛永9年(1632年)清正の子忠広が出羽へ配流になったのちは、細川氏がこの地を治めて明治維新に至った。

こうした歴史を持つ熊本県は歴史景観に恵まれ、それを物語る遺跡・旧跡・文化財が数多い。国指定特別史の熊本城跡、菊池神社・阿蘇神社・水前寺成趣園などが、その代表としてあげられよう。なかでも国の史跡では、装飾古墳で大半を占めているのが特徴となっている。

また、これらの歴史的資源に加えて、この国の山河と海は、美しい自然景観に恵まれている。指定公園も阿蘇くじゅう・雲仙天草の両国立公園をはじめ、耶馬日田英彦山・九州中央山地の二つの国定公園と、七つの県立自然公園がある。阿蘇山・菊池渓谷・天草諸島などが見所の中心で、山間部へわければ、俗化されていない素朴な景勝地も数多い。

また、田ノ原・黒川の両国民保養温泉や、阿蘇・枕立温泉など県下には30カ所以上の温泉があり、これらの温泉で旅の疲れをいやすことも肥後の旅情をかき立てずにはおかない魅力となっている。さらに、県下には風俗・習慣・祭事・年中行事なども特異なものが多い。代表的なものでも、阿蘇の御田植え祭り・八代の妙見祭・長州の的ばかいと、枚挙にいとまがない。

伝統芸能では山鹿燈篭踊り、岩戸神楽、俵おりが名高く、おてもやん・五木の子守唄・田原坂・御座館節などの民謡の宝庫でもあり、いずれも重要な観光資源となっている。

交通機関としては、鹿児島・豊肥の両本線を中心に、肥薩・湯前・三角の各線、第三セクターの一方式の南阿蘇鉄道と.私鉄では熊本電鉄がある。鹿児島本線は、門司―熊本―鹿児島間を結ぶ九州の主要幹線で、本県の海岸寄りを南北に走り、熊本・玉名・八代・水俣の各都市への通勤・通学客の乗り降りも多い。また豊肥本線は、熊本と大分間を東西に結ぶ線で、途中大観光地阿蘇をひかえて観光客の利用が多い。