全国の提携店とのネットワークで、

全国にお伺い致します。

仰天の激安価格で畳たたみ襖ふすま障子網戸アミドの

張り替え交換修理修繕を低料金で致します!!

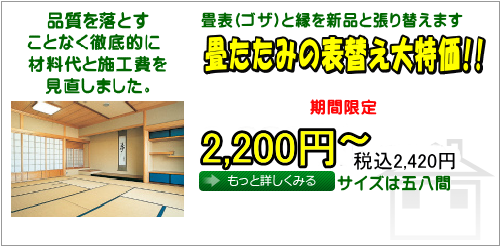

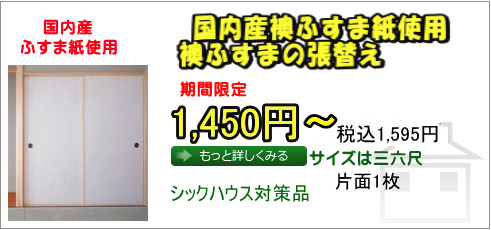

畳たたみ2,200円税込2,420円襖ふすま障子網戸アミド1800円税込1980円、

全国でもトップクラスの激安価格、料金です!!

親切丁寧な技能士の技術で品質も安心!!提携店とのネットワークで、

東北から九州まで、全国にスピーディーに対応します。

佐賀エリアスピーディーに対応します!!

|

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

実は優秀な網戸アミドの効果

現代において多くのご家庭に当たり前のようにある網戸アミド。網戸アミドはあって当たり前で、その効果について考えた事がない方も多いのではないかと思いますが、実は網戸アミドは非常に優秀で便利なアイテムなのです。まず、網戸アミドの役割として誰もが思い浮かぶのが虫の侵入を阻むということです。外気を室内に入れつつ、虫の侵入を阻んでくれるのは、地味なようでとても重要なことです。また、網戸アミドが侵入を阻んでくれているのは虫だけではありません。ホコリや花粉などの微細なものをキャッチしてくれているのです。そのため、花粉の季節などには実は必須なのです。また、網目の細かいものなどは外から部屋の中の様子を隠してくれるという効果もあります。このように実は非常に優秀な網戸アミドですが、わりと破れてしまったり破損したりことも少なくありません。そういった場合には業者に依頼して張り替えてもらうという方法もありますが、よりお金をかないためには、自分で網戸アミドの張り替えを行ってしまうというのがおすすめです。実は網戸アミドの張り替えはご自宅でも比較的簡単に短時間で行うことができるので、休日の時間がある時などに、ネットの動画などを参考にしてチャレンジしてみるのが良いのではないかと思います。

| 無料お見積りはこちら |

畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。

それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。

畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。

襖が「障子」から「ふすま障子」になる経緯

平安時代初めまで、部屋の間仕切りとして使われていた襖や衝立や板戸などはすべて障子と呼ばれていました。当時、宮廷や貴族の邸宅では大広間のような部屋に、一定の間隔をおいて大きな丸太の柱を造り付けていました。ですから、その構造上、間仕切りを必要としていました。日常生活でも宮廷の行事などの際でも、小ぶりでどこにでも自由に移動可能な間仕切りは、必要不可欠です。襖も含めてこれらが一様に「障子」と呼ばれたのは、この言葉が本来もつ「小形で遮るもの」という意味合いからです。 では、襖がちゃんと「ふすま障子」と呼ばれるようになったのは、いつ頃でしょうか。「源氏物語」には、私達が知る現代の襖と同様に開け閉めのできる襖が叙述されています。でもそれはまだ「障子」と呼ばれています。どうやら、「ふすま障子」という呼び名が定着したのは、紙でつくられた「障子」が発明されて、それが「明かり障子」とか「紙障子」と呼ばれて重宝されるようになった時期と同一のようです。紙が改良を重ねて質を高めた結果、それを張った障子は、間仕切りの機能だけではなく、部屋に外光を採り入れる役割をも果たせるようになったのです。それまで単に「障子」と呼ばれていた襖も、その頃から「ふすま障子」と呼ばれるようになったことが、今に残る文献から確認できます。

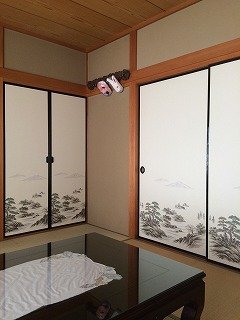

和室を飾る襖の魅力とその張替え

和室に入ると落ち着くという人は多いですが、洋室が増えている中であえて和室を作りたいという人たちは少なくありません。和室の魅力の1つは襖で、畳や障子の組み合わせは独特であり、これらが調和よく組み合わさって作られる和室は、その香り、雰囲気、襖の絵柄の華やかさと落ち着き、そして部屋の空気も浄化されているかのように感じます。

調湿やフィルター、また断熱の役目もある、これらの建具の中で、襖は特に注目されてきたのは、やはり絵柄の魅力があるからかもしれません。和室に入ると真っ先に目に飛び込んでくるもの、それが襖の絵でそれに吸い込まれるような気持ちになります。和室は座って過ごす空間のため、絵柄はその座った時の目線を意識して描かれているものが多いという特徴があります。

そんな襖を張替えすることが必要になるのは数年に一度であり、特に襖の絵が汚れてくると和室全体が色褪せて見えてしまいます。張替えは早めにするというのが和室を魅力ある空間にするために必要なのです。襖の張替えは、それに従事する職人の巧の仕事であり、和室を美しくしかも長い期間良い状態に保ちたいのであれば業者に依頼して張替えてもらうのが一番です。プロにより張替えられた襖は、いつまでもここでリラックスしていたいと思うような和室を創り出してくれます。

網戸の張替えは頃合いを見て専門業者に頼みましょう

網戸を使っているところは多く、一般的な住まいをはじめ、公共施設や飲食店及び商業施設、娯楽施設、レジャー施設などでも使われているため、今は多くのところで使用されているものとなっています。

昭和30年代より網戸は生産が増え、それ以降は修理や修復をはじめ、張替えとかの対応も増えていき、製造・修復・修理・張替えの対応ができる職人が多数増えていった感じとなっています。

網戸はいろいろな役割を果たすものとなっているため、なくてはならないアイテムでもあり、生活していくためには欠かせないものとなっているので、把握をしておきたい部分であります。

生活をしていると網戸の役割を把握できているかと思いますが、種類が複数あったりするため、ここは覚えておきたいポイントになっていて、詳細とかはインターネットを使い検索すればすぐに情報収集ができるため、気になる方は調べてみることをおすすめします。

今は長持ちする作りとなっている網戸ではあるけど、長年使っていると張替えとかの対応を受ける必要が出てくるため、頃合いを見て専門業者とかに依頼を出したほうが良いです。

長く使っている網戸は色々な部分にダメージを受けていることが多かったりするため、状態が酷くなる前に張替えの対応を受けておいたほうが費用を安くすることができます。張替えにかかる費用とかも高くなってしまう場合もあるので、ある程度だけど使っているものが良い時に依頼を出し対応を受けたほうが良いのであります。

| 無料お見積りはこちら |

佐賀県の謂われと風土

佐賀県明るい太陽と、対馬暖流の寄せる南国の香り高い国である。県下の山野には南方系植物のクスノキが多いが、県名は、昔からこの地方にクスノキが茂り栄えていたことから栄の国と呼ばれ、これが佐嘉あるいは佐賀と転用されたことに由来するという。

確かに今でも佐賀市内などにはクスノキの老樹が多く、黄白色の小花をつける若葉のころは、目の覚めるような美しさである。

歴史的には遠く先土器時代から人々が住みついたところで、魏志倭人伝によれば、3世紀ごろ現在の松浦地方に形成していたという。古くから大陸文化を受け入れ、中世には、ここを舞台に元寇と、文禄・慶長の役がたたかわれた。

その後藩政時代に至ると、国内は佐賀藩・唐津藩・対馬藩田代領・幕府直轄領に分かれた。佐賀藩は鍋島氏が12台続いて明治を迎えるが、唐津藩は藩主の交替がめまぐるしかった。こうした歴史を持つ本県は歴史景観に恵まれ、それを物語る遺跡・旧跡・文化財が数多い。国特別史跡の基い城後と名護屋城跡をはじめ、鍋島氏の本拠佐賀城跡、唐津藩の唐津城後などがその代表格としてあげられよう。

埋蔵文化財に至っては地下の正倉院といわれるほど豊富で、壁面や石棺に絵をほどこした装飾古墳、朝鮮式の山城といわれる神籠石などが知られている。また、無形の遺産としての年中行事・民俗芸能などでも特異なものが多い。その多くは生産と結びついた田楽・御田舞・浮立など五穀豊穣と無病息災を祈るものがほとんどで、県下各地に伝わっている。代表的なものだけでも、白髭神社の田楽、四阿屋神社の御田舞、鹿島市音成の面浮立、富士町市川の天衝舞浮立、仁比山神社の御田舞、嬉野町両岩の小浮立と、枚挙にいとまがない。

そのほか鬼ぜめ祭とも呼ばれる竹崎観音のはだかまつり、純中国風の祭典儀式をとり行う多久聖廟の釈菜、干潮のとき沖ノ島に参詣する沖ノ島参りなどがあり、いずれも重要な観光資源となっている。また、これらの歴史的な資源に加えて、この国の山河と海は、美しい自然景観に恵まれている。玄海国定公園をはじめ、背振北山・川上金立・黒髭山・多良岳・天山・八幡岳の6つの県立自然公園があり、有明海沿岸の風景も見事である。国指定の特別名勝で有名な虹の松原、の七ッ釜、伊万里湾のイロハ島、西の華厳の滝とも称される清水の滝などが見所の中心で、山間部へわけ入れば、俗化されていない景勝地もまだ多い。

温暖な気候と風土に恵まれ、佐賀県は農産物・水産物も豊富である。にもかかわらずかかわらず、食事や料理についてみると、そのひなびた食べ物の多いのに驚く。蟹漬とヒシの味がわからぬようでは佐賀人ではないといわれるが、蟹漬は有明海でとれる小蟹を殻ごとすりつぶし、塩・唐辛子・こうじなどを加えて作った、一種の保存食である。ヒシは佐賀平野のクリークで取れる実でクリに似た独特な風味と淡白な味で好まれている。またムツゴロウ・ワラスボ・アゲマキ・ウミタケなどの魚介類が好まれ、調理法もまるごと煮たり焼いたりする素朴なもので、ムツゴロウのカバ焼も名高い。

こうした傾向は佐賀県人の生活習慣や県民性にもうかがえるが、あえてその利用理由を探るなら鍋島藩における精神的支柱となった葉隠の教えが、今も暮らしの中に生きているからといえよう。

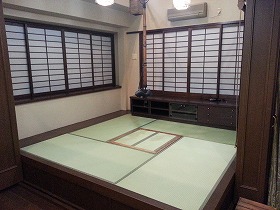

H様邸 半帖縁無し畳

H様邸 半帖縁無し畳