清瀬市スピード対応!!

企業努力で全国でも仰天の激安価格、料金を実現しました。

関東圏、東京都、関西圏から全国が施工エリアです。

襖ふすま、障子、網戸アミド、畳たたみの張り替え交換修理修繕と新調。ペットディフェンスも扱っています。

高い品質と確かな施工を維持しつつ、驚きの張替え価格、料金を実現しました。

業界トップクラスのスピーディーな対応と無料お見積りで、

皆様に喜んで頂ける、安心安全施工をお約束致します。

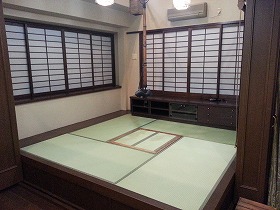

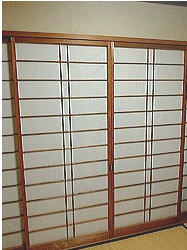

(画像はイメージです)

網戸は部屋の換気や虫などの侵入を防ぐ為の建具です。戸や窓に取り付けるものを主に網戸と呼びます。昔の日本は木造住宅が多く窓枠も木で出来ていてすき間も多く網戸は発達せずに主に寝るときに虫除けの蚊帳を使用していましたが昭和の終わり頃にはアルミニウム合金のサッシが普及したことで網戸の使用が広がります。現在は耐久性の高いステンレス鋼を使用した網戸が一般的で、より防虫効果の高い網戸が人気です。次に網戸の種類を紹介致します。一般的に多く使われていあるのがパネルタイプです。窓のサイズに合わせてオーダーメイドも可能で外から見えにくいタイプやペットの出入りしやすいタイプや色や網の目の大きさや網の材料も種類もたくさんあります。次に紹介するのはアコーディオンタイプです。名前のとおりアコーディオンのように折れ曲がり収納出来るのが特徴で玄関や開き戸や滑り出し窓に主に多く使われていてコンパクトに収納出来て便利です。次に紹介するのはロール式タイプです。ネットをロール式に巻き取るタイプです。使用しない時は巻き取り収納出来るのでコンパクトに収納出来て便利で取り付けも簡単で人気があります。次に紹介するのは折戸式の網戸です。二つに折れて開閉するのが特徴でマンションの玄関に使われたりします。

【サイズについて】

【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。

【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm

このサイズまでが基準です。

襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい

幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。

畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。

ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。

住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

| 無料お見積りはこちら |

日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。

まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。

そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。

また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。

特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300〜500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。

また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。

また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。

私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。

その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。

そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。

畳(たたみ)を長く使う為に行う事

日本の住宅には、昔から畳(たたみ)や襖(ふすま)等が多く使われてきました。

現在では、洋風の住宅が多くなってきて和風の住宅は少なくなってきました。

しかし、洋風の住宅でも和室が有ったり畳(たたみ)コーナーが有ったりするので、その様な物の需要は現在も多くあります。

畳(たたみ)のメンテナンスには、御自分出来るものと、御自分で行うには難しくプロの業者にお願いしないと行えないものとがあります。

例えば、室内の窓を開け放って風通しを良くして換気をする事や、掃除機やほうき等でこまめに掃除をする事、表面を乾拭きする等は御自分でも行えるメンテナンスです。

では、どの様なメンテナンス方法だと業者にお願いしないと行えないのでしょうか。

畳(たたみ)には、畳表(たたみおもて)と呼ばれる部分があり、表と裏の両方の面が使用出来ます。長年の使用で汚れたり色褪せたりしたら、反対返しにする事できれいになります。これを、「表返し」と言います。

他には、畳表(たたみおもて)自体を一度解体して張り替える、「表替え」と呼ばれるメンテナンス方法があります。

上記の様なメンテナンス方法は、とても素人には行えないので、プロの業者の方にお願いしないとなりません。

御自分で出来るメンテナンスは御自分でこまめに行い、御自分で出来ないメンテナンスは、無理をしたり放置したりせずに、プロの業者にお願いしてメンテナンスをしてもらうのが、畳(たたみ)を長く使う事が出来る方法だと思います。

畳の張替え たたみを替えて部屋を一新

洋室が増えているとはいえ、まだまだ日本人にとって魅力的なのは和室である。畳の上を裸足で歩くと優しい感触が伝わってきて、心も落ち着く。

畳ならば掃除のしやすさも魅力だ。さっと水ぶきをしたり、掃くだけできれいになる。

とはいえ、畳も年々劣化する。畳は毎日踏まれている。日光にもさらされているし、生活する上での損傷も避けられない。

畳の上に飲み物や食べ物をこぼしてしまって、慌ててしまった経験がある方もいらっしゃるだろう。

畳も定期的に張替えするのが良い。たたみが毛羽立ってしまうと見栄えがあまり良くない。たたみも良く通る場所だけたわんだりへこんだりしてしまう。

重い家具を置いていると、そこだけ色が違ったり、跡が付いていたりする。

そこでたたみを張替えれば、とてもきれいになる。

床が変わればまるでイノベーションしたかのように、部屋も若返る。

新しい畳の香りはとても良い。清々しい気持ちで毎日を過ごすことができる。

たたみがきれいならば部屋も美しく感じる。

たたみを張り替える機会に、部屋の不要物も処分すれば、断捨離も可能だ。

日々見逃している不要物を片付けるいい機会にもなる。

たたみを替えて部屋の模様替えもすれば、気持ち良く毎日を過ごすことができる。

たたみを外すのは大掛かりな作業となるが、その分、得られるものも多いだろう。

襖の張替をしてきれいな襖に

襖とは、日本に古くからある建具の一つです。「襖」で、日本の歴史が少しは語れてしまいます。昔、寝所にあった間仕切りが襖であったそうです。正式な人を招く場にあるものは「白色」の紙が貼ってあったそうです。さて、現代ではどうでしょう。

現代は、和室すら存在しない家をよく見かけるようになりました。でも、和室の良さを知っている人は、絶対に和室を作ります。和室となると、出入り口から収納の扉すべてが襖の場合が多いです。この場合、襖のサイズがまちまちです。

こういう襖が破れてしまったりしたら、張り替えをするのですが。押入れなどある程度サイズが決まっているものと違い自分で張り替えることに抵抗感を持ってしまわれる方も多いと聞いています。今は、便利な時代です。抵抗を感じるひつようはないです。

自分で簡単に襖を張り替えることが出来るように、専用のキットも売っています。張替時に便利なものが商品化されています。キットとサイズが合わなくて不安なら、ホームセンターの店員や襖紙を販売している所で相談すれば、アドバイスがもらえます。

襖紙の種類も、かなり増えてきています。昔は完全に「和風」しかありませんでしたが、最近はそうでもないです。なので部屋のイメージを変えるためにカーテンを変えるのと同じで、張り替えて簡単にイメージチェンジが図れます。自分で張り替えるからこそできる技です。

清瀬市や都心に近くて緑が豊かです

清瀬市は、東京の多摩地域の北東部に位置しています。池袋まで西武池袋線で1本で出られるというアクセスのよさが人気です。新宿であっても、都営地下鉄に1回乗り換えるだけで40分もあればアクセスすることができます。

清瀬市という名前の由来には諸説あります。もっとも有力とされているのは、旧上清戸村と中清戸村、下清戸村の「清」と柳瀬川の「瀬」を合わせて清瀬市になったという説です。柳瀬川は現在も清瀬市内を流れています。

また、市名の由来には、市内を流れる柳瀬川の清らかなせせらぎから名付けられたという説もあります。清瀬市は都心に近いとは思えないほど落ち着きがあり、水も緑も豊かなのです。そのため、自然を感じさせながら子どもを育てたいという子育て世代にも人気があります。

清瀬市では春夏秋冬を通じて、四季折々の自然を感じることができます。その代表的な場所として挙げられるのが、けやき通りです。およそ200本のけやきの木が立ち並ぶこの通りには、日本の著名な作家の彫刻も点在しています。

清瀬市内には、歴史を感じさせる街道もあります。けやき並木が織りなす緑のトンネルが美しい「志木街道」です。街道沿いには長命寺や日枝神社ががあり、歩いているだけで江戸の時代にタイムスリップした気持ちになれます。

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)