武蔵村山市スピード対応!!

企業努力で全国でも仰天の激安価格、料金を実現しました。

関東圏、東京都、関西圏から全国が施工エリアです。

襖ふすま、障子、網戸アミド、畳たたみの張り替え交換修理修繕と新調。

ペットディフェンスも扱っています。

高い品質と確かな施工を維持しつつ、驚きの張替え価格、料金を実現しました。

業界トップクラスのスピーディーな対応と無料お見積りで、

皆様に喜んで頂ける、安心安全施工をお約束致します。

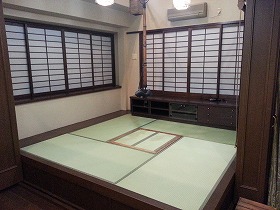

(画像はイメージです)

【サイズについて】

【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。

【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm

このサイズまでが基準です。

襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい

幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。

畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。

ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。

住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。![]()

| 無料お見積りはこちら |

日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。

まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。

そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。

また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。

特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300〜500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。

また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。

また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。

私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。

その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。

そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。

畳(たたみ)を長く使う為に行う事

日本の住宅には、昔から畳(たたみ)や襖(ふすま)等が多く使われてきました。

現在では、洋風の住宅が多くなってきて和風の住宅は少なくなってきました。

しかし、洋風の住宅でも和室が有ったり畳(たたみ)コーナーが有ったりするので、その様な物の需要は現在も多くあります。

畳(たたみ)のメンテナンスには、御自分出来るものと、御自分で行うには難しくプロの業者にお願いしないと行えないものとがあります。

例えば、室内の窓を開け放って風通しを良くして換気をする事や、掃除機やほうき等でこまめに掃除をする事、表面を乾拭きする等は御自分でも行えるメンテナンスです。

では、どの様なメンテナンス方法だと業者にお願いしないと行えないのでしょうか。

畳(たたみ)には、畳表(たたみおもて)と呼ばれる部分があり、表と裏の両方の面が使用出来ます。長年の使用で汚れたり色褪せたりしたら、反対返しにする事できれいになります。これを、「表返し」と言います。

他には、畳表(たたみおもて)自体を一度解体して張り替える、「表替え」と呼ばれるメンテナンス方法があります。

上記の様なメンテナンス方法は、とても素人には行えないので、プロの業者の方にお願いしないとなりません。

御自分で出来るメンテナンスは御自分でこまめに行い、御自分で出来ないメンテナンスは、無理をしたり放置したりせずに、プロの業者にお願いしてメンテナンスをしてもらうのが、畳(たたみ)を長く使う事が出来る方法だと思います。

襖(ふすま)を扱う業者としての考え

私たち襖(ふすま)を扱う業者としては襖(ふすま)の張替えはお客様自身ではやらないべきであると考えています。もちろん私たちに依頼してもらわないと私たちの儲けがなくなってしまうということもあります。しかしそれだけではないのです。

どういうことかというとやはり襖(ふすま)を素人の人が自分で張替えることは難しいからです。失敗してしまいます。しかも一度失敗してしまうとお金の無駄になってしまいます。それだけではなく二度手間になってしまいます。

具体的に素人の人が自分でやってみたら襖(ふすま)がどんなふうになってしまうかを紹介します。襖(ふすま)がしわだらけでヨレヨレになってしまうのです。こうなってしまうと精神的なショックも大きくなってしまいます。

確かに襖(ふすま)を張替えるならば、ホームセンターに行って材料を購入して自分でどうにかしてしまった方が良いという意見もあります。しかしこれもオススメはできません。ホームセンターで売っている材料もけっこう高いからです。

ここまで述べてきたように襖(ふすま)を張り替えることに関して、素人が自分でやることには無理があります。ここまで理由も申し上げてきたので納得もできるはずです。業者に頼むことによって、快適な襖(ふすま)の張替えをしてください。

畳(たたみ)の張り替えの種類と方法

日本の住宅には、畳(たたみ)や襖(ふすま)等が多く使われています。

それらを使う事によって、日本独特の情緒や風情をかもしだしています。

今回は、そんな畳(たたみ)の張り替え時の方法や、施行方法の種類について書いてみたいと思います。

畳(たたみ)を張り替えるには、三種類の方法があります。またそれぞれの方法で費用等が大きく変わってきます。

まず一つ目の方法は、「畳替え(たたみがえ)」という方法です。こちらは畳(たたみ)そのものを新しいものに替えてしまうという一番分かり易い方法です。

費用の方は一番高額になります。

二つ目の方法は、畳(たたみ)の表面の部分だけを替えてしまうという方法です、こちらは「表替え」と呼ばれる方法です。

この方法は、長年の使用で表面のイグサ等が傷んでしまっている様なものに行う方法です。

費用の方は、「畳替え」よりは安く済みます。

最後の方法は、「裏返し」と呼ばれる方法です。

こちらの方法は、畳(たたみ)の表面部分は表と裏のどちらの面でも使用出来る、という特徴を生かして、表面が汚れたり日焼け等で変色したりした場合には、表と裏を反対返しにして使用するという方法です。

費用の方は一番安く済みます。

この様に、張り替えといっても畳(たたみ)の傷み具合の状態等により、張り替える方法は変わってきます。

素人では判断する事も難しく、御自分で張り替えを行う等はまず出来ません。

張り替えたい時には専門の業者に依頼して、まずは状態を見てもらって見積もりをしてもらいましょう。

東京都郊外の武蔵村山市の魅力と生活

武蔵村山市は立川市、昭島市、瑞穂町、東大和市に囲まれたいわゆる郊外と言われる地域の一つです。地方住まいの方からは想像できないほどの長閑な町です。東京は23区だけではありません。たくさんの市や町もあるんです。

武蔵村山市は埼玉所沢市の南に位置する町です。人口は約70000人、新青梅街道など旧青梅街道など有名な都道も通っています。また、埼玉西武ドームにも30分程度で着くことができます。武蔵村山市のビジネスホテルを選手達が利用することもあるそうです。

武蔵村山市には多くの公園がありますその中でも有名なのが野山北公園です。アスレチックや釣り堀、プールなどの施設があります。様々な遊具や展望台などがあります。また近くには武蔵村山市民が愛用としている『むらやま温泉かたくりの湯』があります。

東京で唯一鉄道が通ってないことでも有名なのが武蔵村山市です。東京のイメージを一気に覆すことのできる長閑な町です。市民バスが豊富な武蔵村山市なので、市民の多くは市民バスを利用し移動をしています。近年では多摩都市モノレール延伸に向けての要望活動も行っています。

野山北公園の花火大会、村山デエダラまつりなどの様々なイベントの主催をはじめ、武蔵村山市の「地域ブランド」として市内の魅力ある商品などを広く他の地域に発信して武蔵村山市の活性化と魅力の向上を図っています。

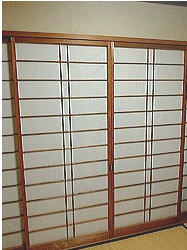

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)