大阪全域スピード対応!!

大阪の襖の張替え、修理交換、新調は

全国トップクラスの最安値の当店で!!

襖紙には、手漉きの和紙から機械漉きの普及タイプまで非常に多くの種類が

揃っています。

また織物系のふすま紙もあり、織糸の種類や撚糸の数さらに印刷やの後加工の

方法により高級なものから普及タイプまで多くの種類が揃っています。

それぞれの価格については、お気軽にお問い合わせ下さい。

※サイズは幅90cm×高さ180cmが 基準です。

これ以上のサイズはお問い合わせ

下さい。

| 無料お見積りはこちら |

■鳥の子襖紙の種類

|

新鳥の子(普及品)パルプ紙で漉きも柄付けも機械なので、価格もリーズナブルです。 種類も多く揃ったお求め易い商品です。 |

|

上新鳥の子(中級品)上新鳥の子は機械漉きのため比較的低価格です。漉き模様や後加工による多くの柄や材質があり、種類については一番ボリュームがあります。 |

|

鳥の子(高級品)本鳥の子が手漉きで作られるのに比べ、鳥の子は機械で漉きます。さまざまな技術によって紙の風合いも、手漉きに近いものが出来ます。 |

|

手漉き本鳥の子(最高級品)本来は手漉きの雁皮紙をさします。 |

(画像はイメージです) 雁皮(ガンピ)の花

雁皮紙(がんぴし)は、ジンチョウゲ科の植物である雁皮から作られる和紙です。

雁皮の成育は遅く栽培が難しいため、雁皮紙には野生のものの樹皮が用いられます。古代では斐紙や肥紙と呼ばれ、その美しさと風格から紙の王と評される事もありました。

繊維は細く短いので緻密で緊密な紙となり、紙肌は滑らかで、赤クリームの自然色(鳥の子色)と独特の好ましい光沢を有しています。

丈夫で虫の害にも強いので、古来、貴重な文書や金札に用いられました。日本の羊皮紙と呼ばれることもある様です。

引き手は、開け閉めの際の襖紙の傷みと汚れ防止の役目があります。

引き手は、手加工の貴金属や陶器の

ものからプラステック製の廉価なものまで多種多様に揃っています。

|

襖(ふすま)は、中国から伝わった障子が寝殿の間仕切りとして使われるようになり、中国から伝来の、隠蔽性の高い厚手の唐紙が使われるようになり、貴族社会に普及して行きました。平安時代の貴族達の住宅様式は、部屋の中に仕切りを作らず、通気性を優先した寝殿造りと言われるものでした。

今で言うパーティションとして、屏風などを使用していました。

やがて屏風などに代わるものとして、障子が中国から入ってきました。そして寝所に使われる障子を衾(ふすま)と呼ぶようになりました。

当時寝所のことを「臥す間(ふすま)」と呼んでいました。

「衾(ふすま)」は元来「ふとん、寝具」を意味するものであった為です。

襖の語源は衣服のあわせから来ています。衾(ふすま)も最初は板状の衝立の両面に

絹裂地を張りつけたものだったので、衣服にならって襖(ふすま)と呼ぶ様になりました。初期の形状は、かまちに縦桟や横桟を組み両面から絹布などを貼ったものでしたが、やがて中国から伝わった厚口の紙(唐紙)が襖に使われるようになり、襖と障子が明確に分かれて行きました。その為、襖のことを唐紙と呼ぶことがあります。 また、障子は明障子(あかりしょうじ)と呼び分けられる事もあります。

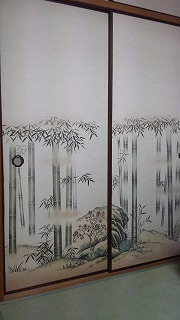

武士の時代になり、襖に絵を描き華やかな部屋を演出するようになって行きました。そして今に残る数々の襖絵が描かれ有名絵師が登場しました。

そして江戸時代になり、豪商たちが襖を使うように成り、少しづつ一般の庶民にに広がって行きました。

■襖は日本の美しい伝統技術で再確認する襖の素晴らしさ

いくら世の中の変化がめざましいといっても、襖と関わりをもっていない日本人はいないといえます。それほど襖は日本人の生活と深い関わりをもっています。しかし、その襖について考えてみる日本人は少ないです。あまりにも身近にありすぎて、日本人の生活に溶け込んでしまっているからです。襖は、座敷の世界に独特の空間や味わいを生み出します。造形の美しさが部屋に落ち着きや格式を与えます。

職人が丹精を込めて入念に造り上げられた襖には、技術の集積や製作者の造形へのあざやかな手運びといったもの、あるいは座敷としての味わいや美しさを感じられずにはいられません。襖には、空間に独特の粋を作り出す表現の豊かさがあり、出来映えの妙をみせてくれます。襖はあまりにも身近になりすぎて、無意識になっているのが実情です。伝統や造形への創意工夫を集積してきた襖の技術の妙があるのです。

襖は日本人の生活習慣のなかで、普段は目立たない存在でありながら、軽視することのできないものです。襖のある座敷から生活作法が生まれて、茶道は育まれ、社会的な秩序を形成する土壌にもなったのです。襖のある空間のひろがりは、造作の丹念さや柄の妙など、その技術そのものから生じているといえます。そのような意味でも伝統を重ねてきた襖の技術の見直しは、古くて新しいテーマといえます。

襖の素晴らしさを探ることや、長年にわたって集積してきた伝統技術の妙技を新しい時代に生かしていくことが、今後ますます必要になります。座敷のもつ安らぎ感や落ち着き、静かな佇まいといったものが、襖の存在と切り離して考えることはできません。襖のある座敷の味わいや美しさを知り、日本住宅における素晴らしさを再認識し、より良い座敷への欲求思考が高まることは、日本人にとって素敵なことです。

襖が単なる住宅部品ではなく、より良い座敷空間を作り出すための座敷造形です。襖という日本独特の造形は、日本人の生活の知恵によって生み出された傑作といえます。襖の伝統性や気候風土との適応性、そして生活への結びつきといったものを考えてみると、襖という日本独特の造形を表現するには、そのような言葉がぴったりと当てはまります。今こそ再び襖の魅力を再確認することが、グローバル社会だからこそ大切になってきます。

| 無料お見積りはこちら |

畳と襖の調和と建築に対しての襖などの関係性

|

襖の起源を追うと、最も原始的な形式は開口部を必要に応じて塞ぐことのできるものです。そして屋内の空間を仕切って部屋を作るためには土壁以外に、仮設的で可動的な壁が誕生したのです。そしてそれを開いて出入りができ、また必要に応じて全部取り外し屋内を広く使用することもできるのです。こうした関係から襖は、建築に対して構造的関係はもたないのです。これは畳と共通する点があります。 伝統的な襖を用いて和室を楽しもう 日本の伝統的な住まいの造りである和室には、壁や扉などではなく用いられる襖があります。部屋の間仕切りで、簡単に動かしたり取り外しもでき、重さもそれほどでもないので女性でも簡単に持ち運びが可能です。鎌倉時代あたりからは文化の発展とともに襖に芸術的な要素も含まれるようになり、様々な作品が生み出されてきています。1枚で絵になるものであったり、部屋全体で作品になるものなどがあって、重要な文化財として指定されている物もたくさんあります。 大阪万博で大阪だけでなく関西全体を元気に 2025年に開催されることが決定した大阪万博。日本で開催される大規模な万博としては、2005年の名古屋万博以来であり、大阪では実に55年ぶりの万博開催となります。大阪万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。国連のかかげる「持続可能な開発目標」が達成される社会、つまりあらゆる国々が一致して多様性・包摂性のある社会を実現すること、また日本が目指す「超スマート」社会、すなわちICT(情報通信技術)を活用したサイバーと現実世界の融合した社会を実現すること、これらが実現された未来社会のデザインこそ大阪万博のテーマなのです。日本の誇るテクノロジーを使った、誰もが健康で幸せに暮らすことのできる、そんな理想的な未来社会の姿を大阪万博では見ることができそうです。大阪万博の会場となるのは、夢洲。ユニバーサルスタジオジャパンの近くに位置する広大な埋め立て地です。将来的にはカジノの誘致計画もあり、万博期間だけではなく、万博後も大阪経済の活性化に寄与する場所となることでしょう。また、大阪万博の開催期間中のビジター数は、2,800万人と試算されており、日本人のみならず、多くの外国人の観光客の訪問も期待されますので、観光などを通じて関西経済全体の活性化につながりそうです。おもてなしの心をもって海外からのお客様をお迎えしたいものですね。 大阪で育まれた上方歌舞伎と大阪で生まれた文楽の関係について 江戸時代前後から大阪(当時の大坂)で人気のあった歌舞伎や浄瑠璃は現在でも伝えられる重要無形文化財です。特に京で生まれたとされるかぶき踊りから影響を受けた歌舞伎は、当時の大阪や京でも親しまれ、大阪独自の文化である人形浄瑠璃の影響を受けて変化を加えながら現在に至ります。まず当時の大阪で大人気を博したのは上方歌舞伎でした。当時の上方歌舞伎の舞台は大阪の道頓堀と京の四条河原の南座に有り、大阪の道頓堀では、格の高い中と角の芝居小屋と廉価の浜芝居(大西、角丸、若太夫、竹田)を楽しむことが出来ました。その上方歌舞伎を牽引した役者は初代坂田藤十郎で、同じく大阪を拠点として活躍していた近松門左衛門と提携しての和事の芸を完成させています。和事の芸とは上方歌舞伎の特徴の一つでるやわらかい事(やわら事)で、遊女などとの濡れ事を通じて男性の柔弱さを表現するもので、関連する表現にはやつし・やわら事師(やわら事師)・濡れ事師などがあり、江戸の歌舞伎が男性の勇壮さを示すのと対にある表現です。その柔弱な男性であるやつしは初代坂田藤十郎の演目の多くで見られるもので、身分の高い貴人がそれを隠すために町人姿をして遊女などに合う「やつし」の姿から始まっています。また、演目の内容としては豊臣政権時代に実在した石川五右衛門などの大悪人が騒動を引き起こしたり、お家騒動などを含む演目があります。また、初代坂田藤十郎以外にも初代嵐三右衛門、初代芳澤あやめ、大和屋甚左衛門、水木辰之介などの名優が上方歌舞伎の人気を牽引していたのです。しかし、そんな流れが変わるのが大阪で生まれた独自の文化である文楽、当時の人形浄瑠璃です。この浄瑠璃は、旅の芸能者が牛若丸や浄瑠璃姫と仏教の加護(浄瑠璃)を歌ったことから始まったもので、京や大阪、そして江戸に伝わり多くの流派が生まれ、その中から「歌うよりも語る」ことを重視した義太夫節が登場し、その義太夫節を生み出した竹本義太夫が1684年頃に大阪道頓堀で竹本座を開いたことが始まりです。義太夫はやはり大阪で活躍していた近松松門左衛門と提携しての文学面や詞章の洗礼と成熟が行われて隆盛を極め、歌うことが主流であった他の浄瑠璃と一線を画すものとなっています。また、その義太夫節の浄瑠璃と人形劇が融合した人形浄瑠璃の登場で上方歌舞伎の人気を凌駕したのです。しかし、上方歌舞伎は人形浄瑠璃の演目の歌舞伎の演目化、そして舞台を変化させる3つの仕掛けである廻り舞台、強盗返、せり出しの採用、さらに女形による舞踊、そして歌舞伎狂言作家である初代桜田治助や初代並木五瓶により人形浄瑠璃と人気を競っています。この変化の中で3つの舞台仕掛けや女形などは江戸の歌舞伎にも影響を与えています。当時の大阪で人気を博した2つの日本の伝統文化は現在でも引き継がれており、特に文楽は大阪独自の文化となっています。

大阪の地名の由来と発展状況及び現在の大阪市の持つ構想について 「大阪」という地名の由来としては古くは「大坂」と呼ばれました。この地名には坂のある地形という意味合いがあります。ただし文字通りの「大きな坂」という意味だけではなく、「おおさか」の最初の「お」や「おお」という読みの部分が接頭語で「さか」は傾斜地という風に傾斜地を強調させる意味合いで名付けられている、とも伝えられています。 大阪天神橋筋商店街の歩き方 大阪天神橋筋商店街は、北は天満から南は南森町の先まで続く日本で一番長いと言われる商店街です。場所は梅田の東側に位置し、梅田から歩いても15分程度で大阪天神橋筋商店街にぶつかります。この商店街はもちろん、大阪の台所として有名ですが、他の商店街と異なり、生鮮食品を扱う店が非常に少ないことが特徴です。大阪天神橋筋商店街横の天満駅の裏に大阪の台所と呼ばれる天満市場があり生鮮食品を扱う店はその中に集中しているのです。 大阪ミュージアム構想 大阪府で現在推進している計画に、大阪ミュージアム構想という計画があります。大阪ミュージアム構想は、大阪府内の様々な場所にある歴史を感じさせる魅力的な町並みや自然豊かな風景などを取り上げてそれらを洗練させたり磨き上げるなりして対象に輝きを与えることによって、大阪全体を美術館のようにし、街のシンボルから街の空気感を創造していくことで大阪本来の魅力向上に貢献し、国内外へ伝えていくことを目的として計画されています。 大阪には環状線というJRの電車があります。環状線に乗ると大阪の主な観光名所を巡ることもできます。環状線には内回りと外回りがあります。大阪から出発したとすると、時計回りに回るのが外回り、その反対が内回りとなり、全部で19の駅を結んでいます。ではその沿線にはどのようなところがあるのでしょうか。主な観光名所を紹介してみます。まずは大阪駅ですが、大阪の駅前にはデパートやビルなど多くの商業施設が立ち並び、阪急や阪神電鉄、地下鉄も通っています。JRも環状線のほか、全国に通じる玄関口となっています。外回りに進んで次の駅は天満駅です。天満には大きな天神橋商店街があります。春には造幣局の桜の通り抜けもあります。桜ノ宮駅を越え次の京橋駅は京阪電鉄との乗り換え口です。京都方面への入り口です。次の大阪城公園駅はその名前の通り大阪城公園や大阪城ホールの最寄り駅です。その次の森ノ宮駅は大阪城公園駅ができる前の大阪城への最寄り駅でした。玉造駅を越えて次の鶴橋駅は近鉄電車の乗り換え口であり、またコリアンタウンもあります。次の桃谷駅と寺田町は割と静かな街並みが続き、その次の天王寺駅は大阪駅のように商業施設がたくさんあり買い物客でにぎわっています。天王寺動物園もあり、JR環状線なら天王寺が最寄駅です。天王寺で半分の駅を過ぎました。さらに進んで次の新今宮駅で降りると通天閣のある新世界につながっています。次の今宮駅はJR関西本線と並走しています。次の芦原橋を越えて大正駅は大阪ドームの最寄り駅になります。そして次の弁天町には子どもたちが喜ぶ交通博物館があります。水族館の海遊館には弁天町で地下鉄中央線に乗り換え大阪港で下車します。隣のの西九条駅からはユニバーサルスタジオに行く桜島線に乗り換えることができます。野田駅、福島駅と通り大阪駅に戻ってくるということになります。全部回ると21.7kmの道のりです。大阪には大阪駅と天王寺駅に並ぶ、もう一つの繁華街があります。難波というところですが、大阪駅から難波に直通で行くには地下鉄御堂筋線を利用すれば4駅で到着します。大阪では大阪駅周辺をキタ、難波周辺をミナミと呼んでいます。最近はキタが新しく大きな観光名所ともいえる商業施設が立ち並び、デパートもリニューアルしたことでさらににぎわっています。そして天王寺も同じように新しく大規模な商業施設ができてとてもにぎわっています。大阪はますます活気があふれる街になっています。 |

【年中無休・受付時間】

8時~19時まで

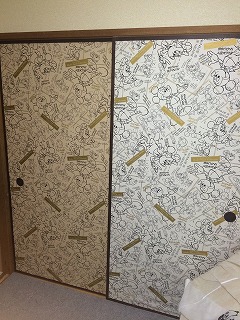

| 大阪府柏原市 I様邸 襖張替え  大阪府堺市 S様邸 大阪府堺市 S様邸襖張替え  大阪府門真市 Y様邸 大阪府門真市 Y様邸襖張替え  大阪府豊中市 O様邸 大阪府豊中市 O様邸襖張替え  大阪府四条畷市 G様邸 大阪府四条畷市 G様邸襖張替え 畳表替え  大阪府八尾市 N様邸 大阪府八尾市 N様邸襖張替え  大阪府八尾市 N様邸 大阪府八尾市 N様邸襖張替え  大阪市浪速区 T様邸 大阪市浪速区 T様邸襖張替え  大阪府岸和田市 H様邸 大阪府岸和田市 H様邸畳 襖張替え  大阪府八尾市 M様邸 大阪府八尾市 M様邸襖の張替え キャラクター柄  大阪府東大阪市 H様邸 大阪府東大阪市 H様邸 襖張替え

大阪市旭区 A様邸

|

|

建具施工例  |

建具師と表技師

かって「戸屋」と言う職業があり。

大阪(大坂)ではその職の人々が集まっている町があった。一般的には「建具師」あるいは「建具屋」と呼ばれていた。

障子や屏風の骨組みの制作は、次第に「大工」の手を離れるようになっていたようで、戸屋の例に見るように板戸の類の制作や明障子の骨組も扱っていた。ふすま・屏風の骨組みを作るのに専念したのがこの建具師だと考えられる。家を建てる際に大工(番匠)が鴨居、敷居などまでを手掛けて、建具師が襖・障子の注文を受け、建具師がその骨組みを作ってから、経師もしくは、表紙師に紙を張らせて仕上げる。と手順が正式であった様だが、一般的には建具師が最後の仕上げまで手掛けたと思われる。

また、「指物師」と言う木工の細工人がふすまの縁作りなどに関わっていたりもしたようだ。

襖の張替えは遥か昔から行われてきている

襖の張替えは江戸時代ぐらいから行われてきているため、長い歴史と文化があり、それよりも前の時代には既に襖はでていましたが、一般的には伝わっておらず、武家とか大名をはじめ公家などの身分が高い人のみが保有できるものとなっていたため、当時は高級品としても一部の間で知られ身分を象徴するために使われていたのであります。古くは鎌倉時代ぐらいから襖はあり、この頃は張替えとかが行われていたのかどうかはまだ明確にはわかっていない感じであります。

室町時代や群雄割拠の時代も襖は一般的には伝わっていない感じであり、安土桃山時代ぐらいから徐々に一般的な住まいでも襖が使われはじめ、全国的に襖が一般的な家庭に広まっていった感じとなっています。江戸時代に入ってからは公の場で襖の張替えをしたり修理をしたり、襖の製造をする職人とかが多数いたため、襖の生産量もかなりあったとされております。

現代となって襖の張替えはスムーズに行えるようになっていて、襖の本体が張替えをしやすいように設計され、長持ちするように色々な加工がされていたり耐性がついていたりするので安心かつ安全に使用できるようになっています。住まいの環境に合わせた襖とかも製造することが可能であり、オーダーメイドの襖とかも手に入れることができるのでほんとに便利な世の中になっています。襖紙とかも様々なデザインのものが出ていたりするため、指定とか行うことができるのでこちらの要望とかに対応できるようになっています。

ちなみにですが、襖の張替えを考えている場合はまず最初に専門業者に依頼を出して診断をしてもらうことをおすすめします。診断のサービスを受けることによって襖の劣化具合とかなどがしっかりと分かるため適切なアドバイスとか提案を受けることができるからであります。

和室での襖ふすまの存在

座敷を中心とした日本の住宅に、洋間という異なった空間が積極的に採り入れられるようになって、伝統的な日本住宅の建築造作にも大きな変化が起こり、いわゆる和洋折衷型の様式が、新しい日本住宅の定型として定着するに至っています。その洋風化傾向のなかで、あえて洋室のなかに和室空間を設けようとする傾向もみられます。そして畳や襖の施行の面でも多様化への一面をみせています。この発想は、和室のよさを採り入れていこうとする欲求から生じています。

このような洋室空間のなかに、襖などの和室の世界を併存させようとする志向は、いわ襖の良さが見直されてきた一端として、興味ある動きといえます。すなわち襖の味わいや親しみが、その空間構成のうえで軽視できないものであることを物語っているのです。日本の住宅は、もともと畳や襖を使用する、座敷を中心とした構成で成り立ってきました。平安時代における寝殿造りや、室町時代以降の書院造りに御座敷きないしは、座敷を中心とする空間構成をみることができます。

もちろん、座敷の中心となっているのは、襖や畳敷きです。その後、明治時代から昭和時代にかけて、欧米風の洋室を採り入れる新しい志向が急テンポに高まり、いわゆる和洋折衷型の空間構成が、日本住宅の定型として定着したのです。そうしたなかで、洋風化とは裏腹に、洋間空間に和室を採り入れる傾向が生じているのは、畳や襖などの座敷空間を求める志向が、改めて高まってきたためといえます。洋室の一部に和室空間を設ける併存タイプも生じています。

これは、いわゆる襖の安らぎ感や見た目、あるいは襖の味わい、和室空間のひろがりといったものが、人々の欲求や志向の対象となっていることを物語っています。あるいは、洋風化に対する一種の反動ともいえます。いずれにしても襖の多様化が、その襖をつくる技術や施行面に対しても、多様化への対応を余儀なくさせ、それに伴って、過去にはみられなかった新しい襖の施行分野をひろげていくことは、大いに興味深い状況だといえます。

洋室の一角に四畳半や六畳という和室空間を設け、和洋折衷型の空間構成をとるパターンがあります。またホテルのなかには、洋室の一角にベッドが用意されているにもかかわらず、襖と畳の六畳間が、床を少し高くして併存されているものもあります。一面では、畳敷きと襖の多様性と合理性が重宝されている印象ですが、別の面では、洋室のなかに和室空間を設けて、襖と畳を用いた独特の空間形成を図ろうとする装飾性があることも見落とせません。

大阪市について

大阪市は大阪府のほぼ中央に位置する市で、大阪府の府庁所在地である。人口はおよそ267万人、政令指定都市にも指定されている。北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区の24区から構成される。大阪市の区の数は政令指定都市の中で最も多く、東京都区部よりも上回っている。大阪市は近畿地方の行政・経済・文化・中心都市であり、京阪神大都市圏の県内総生産は、国内では首都圏に次ぎ、世界的にも上位に位置づけている。瀬戸内海・大阪湾に面し、瀬戸内海と京を繋ぐ水軍の要を担い、大阪の象徴的建造物でもある大阪城が設立された時代より「天下の台所」と称され発展してきた。今日も阪神工業地帯の中核を担っている。気候は大阪市を含め、府内全域が瀬戸内海気候に属しており、年間を通して温暖である。近年は都市化によるヒートアイランド現象の影響で、郊外に比べて夜間の気温が低下しにくく、熱帯夜の増加、冬日の現象が顕著である。冬から春にかけて、中国大陸から流れる黄砂が観測されることがよくある。積雪も一冬に1~2回程度起こるが、大雪は非常に少なく、冬型による降雪もほぼ積雪に至らないが、強い寒波が来ると氷点下まで気温が下がることもある。また大阪市は日本で最も外国人が多い都市でもある。大阪で最も多い外国人はコリアン(韓国・朝鮮人)で、生野区・東成区・天王寺区の3区境である鶴橋から御幸通り、大池橋を結ぶエリアに集住している。堺筋本町あたりのビジネス街では、インドの人も多い。大阪が紡績産業や商社の街だった経緯から、今でも堺筋本町周辺に関連産業が集まり、インド系ビジネスマンを対象としたショップもある。弁天町あたりではブラジル人が多く、たまり場のレストランではポルトガル語で溢れ、毎晩カーニバルのよう。他に中国人、タイ人も多く、外国人ではないが琉球国という独自の海運王国の流れを汲み、独特の文化を持つ沖縄出身者も内地で多くいる。ニューヨークが「人種のるつぼ」と言われるならば、日本の「人種のるつぼ」はここ大阪ではないだろうか。多種多様の人種によって大阪は日本の中でも独特の雰囲気を醸し出し、お笑い文化、食文化も独自の発展を遂げてきた。人・文化・産業 食がエネルギーに溢れ、観るものを楽しませてくれる。

大阪府大阪市について

大阪府大阪市は、大阪府のほぼ中央に位置する大阪府の県庁所在地となります。大阪市は西日本の中心都市であり、日本では首都東京に次ぐ巨大都市となります。大阪市の市域の総面積は221.82平方kmであり、市域に山地はほとんどなく、市域の北側には神崎川と淀川、南側には大和川が貫流しています。 大阪市の市の木は「サクラ」であり、市の花は「パンジー」、市のマスコットキャラクターは「ブットンくん」となっています。ブットンくんは、豚がモチーフのキャラクターであり、真言大谷派大阪教区の公式キャラクターです。仏様のご恩を忘れないようにと、ブットン(仏恩)くんと名付けられました。 大阪市の特産品は、大阪張子、トンボ玉、大阪欄間彫刻、地酒、山の芋、山芋焼酎「木(こ)の山」、ぶどう「デラウェア・スチューベン・巨峰」などが挙げられ、木の山の芋が大阪市の郷土料理となっています。また、ご当地グルメとして、てっちり、串カツ、ちりとり鍋が存在しています。 大阪市では、毎年大阪マラソン大会が開催されています。そのほかには、2月下旬に長草天神社どぶろくまつり、大倉公園つつじ祭り、七社神社マントウ馬まつりなどのイベントが行なわれています。また、大阪市には温泉地として、世界の大温泉が存在しています。