秋田県スピーディーに対応します!!

|

|

|

|

|

|

|

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

|

|

|

|

| 無料お見積りはこちら |

| 無料お見積りはこちら |

秋田県のいにしえからの歴史

東北地方で人類の生活がはじまったのは、約20万年前の旧石器時代からといわれるが、県内ではそれを裏付ける資料がとぼしい。県内で人類居住のあとを確認できるのは縄文時代に入ってからである。そして秋田地方が日本の歴史に登場するのは、斉明天皇の4年の阿部比羅夫の遠征以来である。この時、この地方に鰐田郡と淳代郡がおかれ、大和朝廷の中央集権的な国家組織のなかに位置づけられて、大和朝廷の手で開拓が進められることになった。和銅5年出羽国がおかれ、開拓の中心となる出羽柵は、最上川河口付近におかれたが、天平5年、秋田村高清水岡に移された。出羽棚は、天平宝字5年ころから秋田城とよばれるようになり、出羽国の政治・軍事の中心として、朝廷の蝦夷開拓に重要な役割をもつこととなった。秋田城は延暦23年廃され、前九年の役後は、清原氏一族の内紛により、後3年の役を経て、藤原氏が出羽・陸奥両国を支配するにいたった。これが、北方の王者、といわれ、平泉文化を築いた平泉藤原氏である。分治5年源頼朝の奥州征伐で藤原氏が滅びた後は、この戦いで戦功のあった鎌倉御家人地頭職に任ぜられ、この地方を支配するが、領国形成をめざす豪族の対立、争乱が慶長7年、佐竹氏が20万石をもって常陸から転封するまで続くのである。このほか県内には、由利郡に岩城氏亀田藩2万石、六郷氏本荘藩2万石、生駒氏矢島藩1万石があり、明治維新までこれら大名の支配が続いた。明治維新の際は、東北地方の青森・岩手・宮城・山形・福島がことごとく、いわゆる賊郡にくみしたが、独り秋田のみは新政府側についた。そしてこのことが、のちにいたるまで県民性に微妙な影響を及ぼしたといわれる。現在、総面積は全国6位。形は南北約165キロメートル、東西約80キロメートルの長方形で、日本海に面する西側の単調な海岸線を破って、男鹿半島が突出してる。北の青森県との県境には1,000メートル級の山嶺が東西に連なり、南の山形・宮城県境にも、東西に北奥羽の最高峰鳥海山・栗駒山がならび、さらに東側の岩手県との県境は奥羽脊梁山脈が走っている。ことに奥羽山脈は、東西の交通の発達に大きな障害となり、鉄道の開通も南北線にくらべて東西の連絡が遅れ、今日に見る鉄道網の原型が完成したのは、大正も末期になってからである。3方を山に囲まれた特異な地形に加え、冬季の強い北西季節風は寒気と豪雪をもたらし、冬期間の交通・輸送の困難は、現在漸次解消されつつあるとはいえ、県の後進性の大きな要因となっており、また県民性にも大きな影響与えている。このような風雪にきたえられたせいか、秋田人は一般にねばり強い性格をもっている。その反面、表現力にとぼしく、寡黙な気風もつよい。これは独特な秋田方言にもその一因があるようである。

(三吉梵天祭と秋田竿燈まつり)

どちらも秋田市の名物行事で、梵天は毎年1月17日、三吉神社で行われている行事で、寒気をついて勇壮に繰り広げられる。近在の若者たちが30〜40人づつ組をなしホラ貝を吹きならして気勢をあげ、名札をかざして先布令をし、梵天をふり同行唄を歌って先陣を争いながら神社に奉納する。梵天は、古語の“ほで”を表わし、現在では神の象徴とされている。ここの梵天は、羽黒山新興の盛んな地方に生まれた、修験道の梵天と同じもので、明治初年頃から盛大になったと言われ、現在の60本以上の梵天が奉納されている。

秋田竿燈まつりは、東北3大夏祭りのひとつに数えられる七夕祭りで8月5日からの3日間、市を挙げて催される。今や全国に知られるこの祭りは、以前は「ねぶり渡し」と称し、旧幕府時代から続けられた伝統ある行事である。?灯の起源は、黄泉の国の穢れを赦って水に流す意味と言い。秋田竿燈は、稲穂をかたどったもので五穀豊穣の?りをこめられると言う。高さ10m余の竹竿に9本の横竹を流し、これに46個の提灯ををつける。重さ約60kgと言う。これを印ばんてん・ももひき・白たび姿のいなせな若者が、笛や太鼓のお囃子に合わせて、ひたい・肩・腰などに自由自在にのせて妙技を競う。夜は山王大通に集まり一斉に火を灯す。賑やかに夜空を彩りながら妙技を競う様は豪壮華麗の一語につきる。

![]()

秋田県迅速に対応します

D保育所様

和紙畳の張替え工事例

N様邸 障子張り替え

障子は、お部屋のフィルター

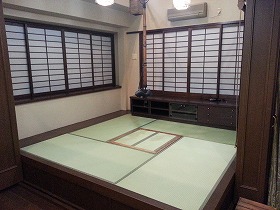

I様邸 畳と障子の張替え

K様邸縁無し畳施工

お洒落に出来上がり

ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S自治会様 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸和紙カラー畳表

N様邸 襖、和紙畳張り替え

N様邸 襖ふすま張替え施工

畳には張替えが必要で、適した張替えサイクルがあります。まずは新築住宅の場合ですと新品の状態から始まります。これから2年から3年位たつと最初の張替えで裏返し作業を行います。これは表面の裏側を表面に出す作業です。これで新品のような風合いが戻ります。

次は表替えです。これは5年程たつと行います。これは、文字通り畳の表面を新しい表面に交換し張替える作業です。これでまた、新品の頃のようないぐさの香りが戻ってきます。また、見た目にも新品同様に生まれ変わります。

この表替えをしてからまた、2年から3年たつと裏返しを行います。これでまた、きれいな表面になります。そして10年から15年程たつと今度は新調です。畳のすべてを入れ替える作業です。まったくの新しい畳を敷き詰め張替える作業です。

住宅が新築だった頃の状態に戻ります。すべてが新しいので気持ちよさも格別です。畳の張替えは新調以外はさほど費用がかかりませんが、1畳単位での金額になります。畳が外国産が国内産か畳の品質のグレードによっても金額に幅があります。

畳は敷き詰めたらほっとらかしというわけにはいきません。時期に応じた手入れをする必要がある素材ですし、張替えを数年単位で行う必要もあります。手間がかかるようですが、日本の気候には最適な床材です。こまめなメンテナンスで長い期間気持ちよく使える床材でもあります。