岩手県スピーディーに対応します!!

|

|

|

|

|

|

|

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

|

|

|

| 無料お見積りはこちら |

| 無料お見積りはこちら |

岩手県について

岩手県は、四国4県にほぼ同じの、日本一広い県域を有する。地形的には、東部太平洋寄りの北上山地、北上川と馬淵川の流域平野、秋田県との境界をなす奥羽山脈と3本の幅広い縦じま模様をしている。しかし、岩手県人の気質とか、風土からみると、大きく見北・県南に分かれる。すなわち県南の旧伊達藩、県北の旧南部藩と幕藩体制の境界がそのまま生きているのである。同じズーズー弁に聞こえるようでも県南の旧伊達藩と県北の旧南部領では言葉も話し方も違う。民家の造りも、県北には曲家が多いのに対し、県南は長屋門を構えた家が多かった。しかし、県南・県北と分けて岩手県を考えるのは微視的な見方であろう。いまや県は県北・県南一体となって、その後進性を脱却しつつあるのである。岩手の後進性を考える場合、遠く稲作栽培を基盤とした弥生時代にまでさかのぼることも可能であるが、しかし、その後進性を決定づけたのは、明治維新における、新時代への対応の拙劣さであろう。また、厳しいこの地方の風土は、一見鈍重さを思わせる、忍従とあきらめ、ともういえる宿命観を植えつけた。しかしその裏には、力強い生活のエネルギーを秘め、豊かな

情操と、自他を批判する人間の自由を、誰よりも強くはぐくんできたといえる。そしてこういった、精神的風土を背景に、明治から昭和にかけて、多くの人材を輩出したのである。幕末の先覚者高野長英、わが国最初の様式熔鉱炉生産に成功した大島高任、物理学者の田中舘愛橘、東洋史学者の那珂通世、農学博士で北大総長の佐藤昌介、国文学の山田美沙、さらに平民宰相いわれた原敬、満鉄総裁・東京市長の後藤新平・海軍大将・首相・内大臣を歴任、2.26事件に倒れた斎藤実・海軍大将で、首相・海相を歴任、第二次大戦終結に大きく寄与した米内光政、陸軍大将・首相で刑死した東條英機などの人材が岩手を代表する人物であろう。また、今なお、広く人々に愛されれている2人の詩人、石川啄木・宮沢賢治の名も忘れることはできない。県域の大半が山地で占められ、中央を南流する北上川を境に、東側を、ほぼ標高1,000メートルの北上山地が南半に走り、西側を東北地方の分水嶺奥羽山脈が岩手山・栗駒山・七時雨山・八幡平などの火山をともなってそびえる。北上盆地は、奥羽山脈山麓の大小の扇状地と、北上川の沖積地によって形成され、県内の耕地の大半はこの盆地に集中している。県域の太平洋岸は、ほとんど全域にわたって陸中海岸国立公園に指定される景勝地で、宮古市以北が典型的な隆起海岸、宮古以南は沈降海岸で、赤松・広葉樹にいろどられた見事な景観を形づくっている。また奥羽山脈には、八幡平国立公園のほか、繁・鉛・台・花巻をはじめ、網張・鶯宿などの温泉郡に恵まれている。

(わんこそば)

南部地方では、信濃と並んでそばどころである。信濃の更科そばに対して霧下そばと呼ばれているが、何と言っても

有名なのはわんこそばである。善の上には豪華な秀衝塗りの器が並べられ、タレと共に筋子、鶏肉、くるみ、マグロのぶつ切り・ノリ・なめこ・カツオブシ・ウニ・ネギなど多彩な季節の屋区みがを添えて食べる。やや大ぶりのお椀に入れタレをつけて食べる。このわんこそばの特色は、そばを食べ終わるやいなや、傍らに控えた女中さんが、空になったお椀にそばを投げ入れることである。客が満腹して、そばの椀のふたをするまで、続けて入れられる。平民宰相と呼ばれた、原敬の「そばは椀こで食うに限る」との言葉が、その由来と言われ。市内今夜町よの字橋ぎわの「わんこや」が商標登録しているが、市内では、この他南部初駒わんこそば・なおり庵・あづま屋などが有名。1957年(昭和32年)12月に、花巻市の嘉司屋(かじや)で「わんこ相撲冬場所」が開催され、はたして何杯食べられるかの競争が行われた。現在わんこそばを多く食べた人を「横綱」「大関」等というのは、当時大会開催にあたって趣向を凝らし、「わんこそば」を「相撲」になぞらえて開催したことの名残である。その後何度か大会の名称や競技方法等を変えながらも今日まで毎年開催され、その歴史は50年を超える。現在では「わんこそば全日本大会」という名称となったこの大会がきっかけとなり全国に「わんこそば」が知れ渡り、現在においては主として観光客向けの「いわて花巻名物」としてわんこそばの食べ方が定着した。なおわんこそばの大食い記録は、TV番組の1999年TVチャンピオン決勝にて。7,050g完食。である。

![]()

岩手県迅速に対応します

D保育所様

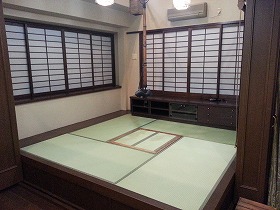

和紙畳の張替え工事例

N様邸 障子張り替え障子は、お部屋のフィルター

I様邸 畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工お洒落に出来上がりました。

H様邸 半帖縁無し畳

S自治会様 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

R様邸 和紙カラー畳表替え

S様邸 和紙カラー畳表

N様邸 襖ふすま張替え施工

日本の暮らしの中で、忘れてはいけないのが畳。 新しいものはとてもよい香りがし、目にも優しく、何もしないでそこにいるだけでも癒される気がしますね。

そんな日本の文化の代表ともいえる畳、みなさんのお住まいにもあるでしょうか。

最近では、オール洋室の住宅が増え、うちの子は畳を知らない、なんてこともあるのかもしれません。 しかし多く場合、実家に帰れば和室がある、なんて方も多いでしょう。

なのでぜひ、子どもたちにも畳に触れる機会を増やしてあげて欲しいものです。

なぜ、和室が減ってしまったのでしょうか。 それは、はっきり言ってしまえば洋室の方が色々楽だからでしょう。 畳の目に沿ってほうきで掃除をする、時に起こして風に当てる、そして古くなったならば、裏返しや張替えが必要になってきます。

畳の掃除は掃除機でも可能ですが、起こしたり、または張替えをするなんて作業は一人でサッサとやってしまえるものではありません。 かなりの重労働ともいえ、またそれなりの技術も必要です。

それならば、特に張替えに関してはプロの業者にお任せするのがやはり、一番なのではないでしょうか。

張替えをもし自分でやろうとした場合、1日かかってしまうでしょう。 しかし業者に張替えをお願いすれば、それは数時間の作業で終了します。 例えば年末の買出しに行っている間に、返ったらきれいに張替えが終わっている、何てことも出来るでしょう。

新しい年は、張替えた新しい畳の上で迎えたいですね。