宮城県スピーディーに対応します!!

|

|

|

|

|

|

|

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

|

|

|

|

| 無料お見積りはこちら |

| 無料お見積りはこちら |

宮城県仙台市の仙台七夕まつり

仙台七夕まつりは例年7月7日の月遅れである8月7日を中日として、8月6日から8日の3日間にわたって行われる。

大規模な飾り付けがされるのは一番町や中央通りなどのアーケード街、仙台駅周辺などであるが、それ以外の商店街組織ごとの飾り付けや店舗や家庭など個別の飾り付けなど市内各地至るところに小から大まで合計3000本と言われる飾り付けがなされ、街中が七夕一色になる。東北三大祭りの1つに数えられ、例年200万人以上の人が訪れる。

仙台市周辺の自治体各地の商店街などでも同時に大小さまざまな七夕飾りがなされるため、市境を越えて広がりを持つ。また、国内各地の七夕まつりに影響を与えてきたこともあって首都圏などの企業や駅や空港の七夕飾りを作成する業者も存在しており、その豪華な飾り付けが各地に移出され続けている。江戸時代初期、仙台藩祖の伊達政宗が婦女に対する文化向上の目的で七夕を奨励したため当地で盛んな年中行事の1つになったともされるが、詳細は不明のままである。

年中行事としての七夕は江戸時代中期頃から全国各地で行われている。

1783年(天明3年)には、天明の大飢饉発生による荒廃した世俗の世直しを目的に藩内で盛大に行われた。1873年(明治6年)の新暦採用を境にして年々七夕の風習は廃れ始め、第一次世界大戦後の不景気以降はそれに拍車がかかった。1927年(昭和2年)、この状況を憂えた商店街の有志らによって大規模に七夕飾りが飾られた。すると、大勢の見物客で商店街は賑わった。翌1928年(昭和3年)には旧暦開催を新暦日付の月遅れ(8月6日・7日・8日)に開催することとし、東北産業博覧会と関連して「飾りつけコンクール」も行われ以降、華麗な飾りつけが発達するようになった。このようにして、「七夕」という庶民の風習は「七夕祭り」という昼間の商店街で行われるイベントへ転換した。しかし、第二次世界大戦の戦局の悪化とともに規模は縮小された。

戦後の1946年(昭和21年)、仙台空襲で焼け野原となった街に52本の竹飾りで仙台七夕は復活した。翌1947年(昭和22年)の昭和天皇巡幸の際、沿道に5000本の竹飾りを並べて大規模な飾りつけの「七夕祭り」が復活した。1949年(昭和24年)には七夕協賛会が発足した。高度経済成長以降は、「東北三大祭り」の1つに数えられたことで日本各地から団体旅行客が集まる祭りへと変化した。1970年(昭和45年)からは「動く七夕パレード」(現「星の宵まつり」)と「仙台七夕花火祭」が始まり、夜のイベントが加わった。1983年(昭和58年)からは「夕涼みコンサート」が始まり、無料の屋外音楽イベントの面も持ち合わせるようになった。

仙台七夕では、7種類の七夕飾りが飾れる。それぞれの飾りに意味がある。

短冊…学問や書の上達を願う。

紙衣…病や災いの身代わり、または、裁縫の上達を願う。

折鶴…長寿を願う。

巾着…富貴と貯蓄、商売繁盛を願う。

投網…豊漁を願う。

くずかご…飾り付けを作るとき出た裁ち屑・紙屑を入れる。清潔と倹約を願う。

吹き流し…織姫の織り糸を象徴する。

この内、吹き流しが現在の飾りつけの中心となっているが他の6種類の飾りも諸所に見られる。吹き流しにはくす玉が付く例が多い。

その他に特徴的な飾りとして、「からくり七夕」がある。これは数体の糸操り人形がのった小型舞台で、一定の動きが自動で繰り返される。

また、仙台七夕まつりの初日である8月6日が原爆の日であることから「平和七夕」が行われている。これは全国から寄せられる100万羽もの折鶴から18万羽を5本の吹流しにして飾られるもので、その他の折鶴は花輪状にして観光客に平和のメッセージとともに贈られる。飾りの設置は、まず商店街内に店舗を構える各事業所が滑車をつけた10m以上の竹を道に埋め込んである専用の差し入れ口に差し込んで立てる。次に滑車に通した紐に吹流しなどの飾り付けをつけ、

紐を引っ張って飾り付けを引き上げる。最後に紐を固定する。この方法により、道の中央にアーケードのない一番町四丁目商店街では急に雨が降ってきた場合に吹流しを降ろしてビニールを被せることが出来るようになり、適宜天候に合わせた展示が出来るようになった。また他の全天候型アーケードのある商店街も含め、夜になると一度飾り付けを降ろして折り畳むかビニール袋などに包んで小さくし通行人が触れられないほど高くに引き上げている。これによって、深夜・早朝において飾り付けの破壊行為をされるのを防いでいる。

(伊達正宗)

宮城県は東北地方の中心部に位置する県で、昔は陸奥国の南半分を占め、北は岩手・秋田。南は福島県と県境を接している。かって伊達正宗は陸奥守に任命された直後に“いりそめて国ゆたかなるみきりとや 千代とかぎらじ仙台の松”とよんで伊達氏が永遠に栄えるように願った。古代の多賀城以来、奥州総奉行・奥州探題と言った中央政府の出先機関を持ち、政治の中心であった宮城県は地理的にも東北6県のまん中に位置して、みちのく特有の風土を有していた。文禄元年(1592)豊臣秀吉の朝鮮出兵に際して政宗は約3000人の兵を率いて京都にのぼったが、この時に着飾った兵の服装に都の人々は驚き「伊達もの」「伊達」とかと言う言葉が生まれたほどで、このことは当時の仙台人の気質の一端を物語っている。この気質が内面化されると、桃山時代の様式を取り入れた松島瑞巌寺の様な建築物を生みだし、伊達文化と呼ばれる精神的なものへと発展していく。しかし一方では、寛文事件のお家騒動にみられるように、藩の統制がとれずまとまりを欠いていた。このことは制度上の問題もあるがひとつには排他的で、我が強く自分の意を押し通そうとする気質の表れであり、それだけに政宗のような英雄は絶対視するところがある。藩籍奉還・廃藩置県と制度変革の激変に伴い、宮城県となるのは明治9年である。中心の仙台は東京に次ぐ第2の都市であると言われたほどで、軍隊では第2の都市と言われた程である。仙台は、伊達氏13代物語る仙台城跡(青葉城)、政宗が京都豊国神社にならって造営した大崎八幡宮、茶室半杓庵を持つ輪王寺庭園の他、東照宮・国分寺薬師堂・国分寺跡など名所・旧跡に事欠かない。仙台に都を移す以前の城下町岩出山も宮城県の歴史を語る上でに重要である。藩の学問所であった有備館とその庭園は、伊達文化のふるさととの言うべき貴重なものである。伊達氏によって大藩になった宮城には伊達氏ゆかりの遺跡が沢山のここされている。菩提寺である松島の瑞厳寺、津山町の伊達小次郎の墓。白井市の益岡公園、根城館跡、柴田町の船丘公園、角田町の臥牛公園など宮城県の歴史を見る上でも貴重なものが数多くある。

![]()

宮城県迅速に対応します

D保育所様

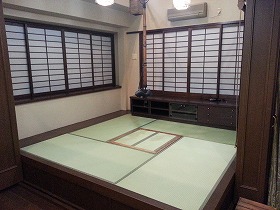

和紙畳の張替え工事例

N様邸

障子張り替え

障子は、お部屋のフィルター

I様邸

畳と障子の張替え工事

K様邸

縁無し畳施工

お洒落に出来上がり

ました。

H様邸

半帖縁無し畳

S自治会様

障子張替え

お茶室の畳表替え工事

R様邸

和紙カラー畳表替え

S様邸

和紙カラー畳表 施工事例

N様邸

襖、和紙畳張り替え

N様邸

襖ふすま張替え施工

T様邸 畳襖ふすま張替え

交換することによって畳はその品質を維持することが出来るようになっています。もともとは木の板に草をかわかして編んだものを貼り付けるというスタイルです。そのためそもそも1つ1つの費用が非常に安価なのです。

編みこんだい草を交換したり、畳自体を交換することは畳を使う上では非常に重要なポイントであり、これをしなければ長期間使うことが出来ないとも言えます。長期間にわたって同じ畳を使うと様々な弊害が生まれてしまいます。

畳にかぎらず床というのは一部にその重量や圧力が集中しています。そのため、いつまでも張り替えないとその部分だけがへこんでしまったり、一部に加圧がかかりすぎて穴が開いてしまうといった自体を招きかねないのです。

そうしたことからも畳を定期的に交換することは畳のある家では当然のことなのです。以前はこうした交換作業は専門の店や職人によって行われていましたが、最近では建築会社や施工会社などがサービス展開していることもあります。

そのため費用やサービスなども多様化しており、交換と同時に室内クリーニングを行ったり和室のメンテナンスをしてくれるケースが非常に多いのです。襖や障子と畳をセットと考え、全ての張り替えや洗浄を行うことも珍しくはないのです。