武蔵野市内スピード対応!!

|

新鳥の子(普及品)パルプ紙で漉きも柄付けも機械なので、価格もリーズナブルです。 種類も多く揃ったお求め易い商品です。 |

|

上新鳥の子(中級品)上新鳥の子は機械漉きのため比較的低価格です。漉き模様や後加工による多くの柄や材質があり、種類については一番ボリュームがあります。 |

|

鳥の子(高級品)本鳥の子が手漉きで作られるのに比べ、鳥の子は機械で漉きます。さまざまな技術によって紙の風合いも、手漉きに近いものが出来ます。 |

|

手漉き本鳥の子(最高級品)本来は手漉きの雁皮紙をさします。 |

襖紙には、手漉きの和紙から機械漉きの普及タイプまで非常に多くの種類が

揃っています。

また織物系のふすま紙もあり、織糸の種類や撚糸の数さらに印刷やの後加工の

方法により高級なものから普及タイプまで多くの種類が揃っています。

それぞれの価格については、お気軽にお問い合わせ下さい。

※サイズは幅90cm×高さ180cmが 基準です。

これ以上のサイズはお問い合わせ

下さい。

江戸時代になると和紙の生産が盛んになり、裕福な商人らから、やがて庶民にも普及していきました。 そして今日に繋がっています。使う紙も本鳥の子と言う手漉きの雁皮紙などから、機械漉きの鳥の子、比較的安価な上新鳥の子、絵付け柄付けなども機械で一貫生産し洋紙が主原料の、新鳥の子などがあります。

また、紙ではなく織物を使ったものをあります。

現在の襖には、木製の組子を使った本和襖と段ボール・発泡プラスチックなどを使った量産襖があります。

■和襖と量産襖の大きな違い

和襖は、周囲だけに糊を塗り、ウケ紙と呼ばれる中張りを貼り、釘で留めます。

この時中央部は浮いた状態になり、その上に上張りを貼るので、内部に空気層ができ、保温、調湿機能を持ちます。

また、張替えも比較的容易です。

しかし、量産襖は、糊で一面をべた塗りにするので、和襖のような機能はなく、張替えも手間が掛かります。

戸襖もこれに当たります。

| 無料お見積りはこちら |

|

雁皮紙(がんぴし)は、ジンチョウゲ科の植物で雁皮から作られる和紙です。 雁皮の成育は遅く栽培が難しいため、 |

手漉きの和紙を本鳥の子と言いますが、機械漉きを鳥の子パルプ紙で全て工程を機械で行うものを上新鳥の子、さらに廉価な紙を使ったものを新鳥の子と言います。

鳥の子の呼び名の由来は、上記雁皮紙を参照。

和紙襖紙の加工は、紙を漉くときに使いますが、近年パルプ紙になってからは

スクリーン印刷、グラビア印刷、オフセット印刷など後加工が主流に成っています。

紙表面のエンボスも後加工で処理します。

引き手は、開け閉めの際の襖紙の傷みと汚れ防止の役目があります。

引き手は、手加工の貴金属や陶器の

ものからプラステック製の廉価なものまで多種多様に揃っています。

|

【年中無休・受付時間】

8時〜19時まで

S様邸

襖張替え  S様邸

S様邸

襖張替え

K様邸

ふすまの張替え工事・事例

N様邸

襖張り換え M様邸

M様邸

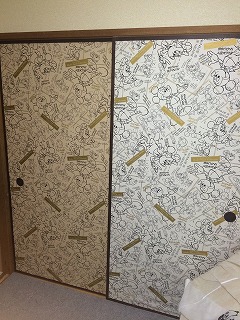

襖張替え キャラクター柄

M様邸

襖の張替え

建具施工例 H様邸

日本で製造される代表的な紙の種類に、「杉原紙」、「奉書紙」、「鳥の子紙」、「吉野紙」、「美濃紙」などがあります。中でも「鳥の子紙」は、雁皮を原料としているので虫害にあいにくく保存性も大変高いため、古来から永久保存を目的と舌書類などにも多く用いられています。紙の質はなめらかで文字も書きやすいことから「紙の王様」として日本では珍重されてきました。「鳥の子紙」の名前の由来は、雁皮を晒した色がちょうど鳥の子供のように淡い黄色をしていることからつけられたと云われております。この「鳥の子紙」を用いた襖紙が「鳥の子襖紙」です。

ひとくちに「鳥の子襖紙」、といってもその種類は製造法からグレードが分れています。もっとも安価で総ての工程を機械で一貫生産されているものが「新鳥の子襖紙」、漉きが機械で行われており、比較的低価格のため一般的に普及品とされているのが「上新鳥の子襖紙」、機械で漉くがその工程にさまざまな技術が用いられておりもっとも手漉きに近い風合いに仕上がっているのが「鳥の子襖紙」、そして本来手漉き雁皮を指し、落ち着いた上質の光沢を持つとされ、鳥の子襖紙の中でも最上級品と位置づけられているのが「本鳥の子襖紙」です。非常に高価なため現在では生産量も少なく、「上新鳥の子襖紙」に比べて普及率は低いといってよいでしょう。

丈夫な「鳥の子襖紙」を使用した襖の耐久性ですが、襖は一般的にリフォーム(張替え)の周期は4年に一度とされています。もちろん汚れや破れ、日焼け、はがれなどが目立っているようであれば都度リフォームをした方が良いでしょう。その際は、柄や材質などを専門業者に提案してもらうのが一般的です。希望の色、予算などあらかじめ提示しておきます。店舗に足を運んで、実際の「鳥の子襖紙」の色模様や品質を見て判断することも大切です。自身のイメージにぴったりあったものを選んで襖にする喜びは日本人に生まれた喜びと云っても言いすぎではありません。「鳥の子襖紙」の自然な風合いは和洋問わず、日本家屋に四季の彩りをあたえてくれます。

「鳥の子襖紙」を使用した襖において、リフォーム以外の普段のメンテナンスで気をつけることは、「引き手」です。この引き手周辺は普段の使用で手垢がつきやすくて一番汚れやすい部分です。消しゴムでこすると軽い手垢汚れなら落とすことが出来ます。そしてリフォームの機会に取り替えるようにしましょう。襖のすべりは敷居にロウなどを塗れば改善できます。「鳥の子襖紙」についたほこりなどはハタキで軽く払います。縁(ふち)や引き手は乾拭きし、敷居にたまったゴミなどは爪楊枝で取り除くようにします。

「鳥の子襖紙」の張替えについて、プロに依頼すれば一般家庭の平均的な襖で一枚4,000円〜6,000円くらいかかります。もちろん、経費節減を考えて、プロの手を頼まず自分でDIYで張り替える方法もあります。簡易的にアイロンで貼る方法や接着糊がついているものなどは手早く行うには少々テクニックが必要で、初めての人は自分で糊で貼るのが一番簡単な方法です。貼り方にも「袖貼り」「帯貼り」「引き手貼り」「腰貼り」などいくつか種類があります。DIY専門誌などを参考にすると良いでしょう。自分の目で見て手に取れば、あらためて「鳥の子襖紙」の持つ美しさや品質に触れる良い機会になるはずです。

東京都武蔵野市は東京都の中部に位置する市で、関東ローム層の広がる武蔵野台地にあります。武蔵野市内にはJR中央本線、京王井の頭線、西武多摩川線などが走っていて、通勤通学者の重要な移動手段となっています。武蔵野市は人口が密集している地域であり、全国トップクラスとなる人口密度の高さで知られています。東京都特別区部に隣接していることもあって、武蔵野市から東京都特別区部への通勤率は高くなっています。その一方で、武蔵野市外から通勤通学で流入してくる数も少なくなく、昼間人口と夜間人口を比較すると、昼間人口のほうが多いという結果が出ています。これは武蔵野市内にある大学や高校への通学者が多いことも影響しています。武蔵野市内には、武蔵野三大湧水池のひとつである井の頭池を中心とした井の頭恩賜公園があります。公園の敷地は三鷹市にも跨っていて、公園内には井の頭自然文化園や三鷹の森ジブリ美術館などもあります。井の頭池を縁取るようにソメイヨシノが植えられていて、春になると武蔵野市外からも多くの花見客が訪れます。また、井の頭池は多くの渡り鳥が飛来する場所にもなっていて、野鳥愛好家が観察や撮影のために武蔵野市を訪れています。